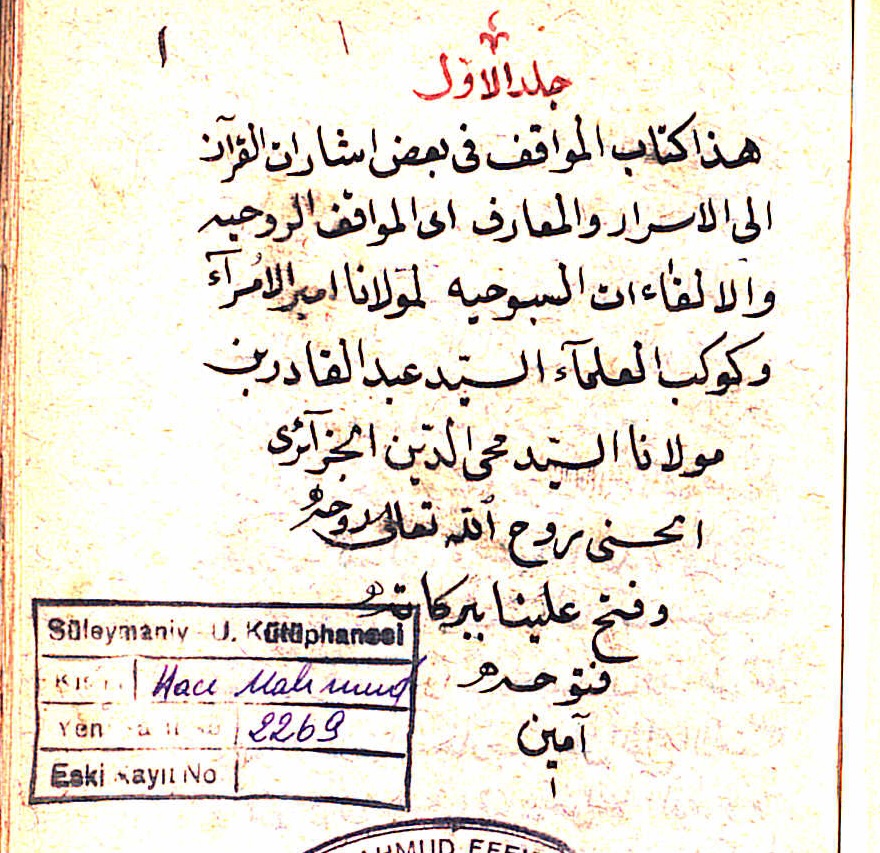

المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف

للأمير عبد القادر الحسني الجزائري

|

|

281. الموقف الواحد والثمانون بعد المائتين

قال تعالى خطاباً لمريم عليها السلام : ﴿ وَاسْجُدِي﴾، وقال خطاباً لمحمد (صلى الله عليه وسلم) ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾[العلق: 96/ 19]. وقال له: ﴿وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾[الحجر: 15/98]. وقال له: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ﴾[الإنسان: 76/26]. وقال له: ﴿وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾[الرعد: 13/15]. وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾[الحج: 22/18].وقال: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَآئِلِ سُجَّداً لِلّهِ﴾[النحل: 16/48].وقال مادحاً للمؤمنين من أهل الكتابين: ﴿ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً﴾[الإسراء: 17/107].

وقال في صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ـ: ﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً﴾[مريم: 19/58].

وقال آمراً لجميع المؤمنين: ﴿ ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾[الحج: 22/77]. وتمام الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُو رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

وقال: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَ خَرُّوا سُجَّداً﴾[السجدة: 32/15]..

فما كرّر تعالى الأمر في كتابه العزيز لعباده بعبادة من العبادات أكثر من السجود. وقال (صلى الله عليه وسلم) للذي طلب مرافقته في الجنة:

((أعني على نفسك بكثرة السجود)). وفي الصحيح: ((أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو سَاجِد)).

وما يكون في الآخرة يوم القيامة تكليف بشيء من أنواع العبادات إلاَّ بالسجود، قال: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَ يَسْتَطِيعُونَ﴾[القلم: 68/42].

وبهذه السجدة يترجّح ميزان أصحاب الأعراف، فيدخلون الجنّة، ولو كان في أنواع العبادات والقربات شيء أفضل وأقرب من الحق تعالى من السجود لاستعطف (صلى الله عليه وسلم) به ربّه تعالى ، واستفتح به باب الشفاعة في اليوم العبوس القمطرير، فقد ورد في صحيح البخاري وغيره: ((إن الخلائق يجتمعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، فيقول كلّ نبيّ إنَّ ربّي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبل مثله، ولن يغضب بعده مثله، إلى أن ينتهوا إلى محمد (صلى الله عليه وسلم) قال: فاستأذن على ربّي في داره، فإذا رأيته وقعت له ساجداً، فيقول: ارفع رأسك، وقل تُسمع واسأل تعطه))، الحديث بطوله.

فما قدم (صلى الله عليه وسلم) بين يدي نجواه، ولا استعطف مولاه إلاَّ بالسجود. وبهذا المقام كان سيد الناس يوم القيامة (صلى الله عليه وسلم) وتقدم على جميع الخلائق، بل وعلى الأسماء الإلهية، فإنه ما شفعت أسماء الجمال عند أسماء الجلال، وهي شفاعة أرحم الراحمين، إلاَّ بعد أن فتح (صلى الله عليه وسلم) ـ باب الشفاعة، وفي الصحيح: ((إنَّ الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود، فكل ابن آدم تأكله النار إلاَّ أثر السجود)).

يعني من المصلين الذين يدخلون النار بذنوب اقترفوها، ثم يخرجون من النار بالشفاعات، ولا تعرفهم الملائكة إلاَّ بآثار السجود. وما في الطاعات المشروعة والقربات أقرب إلى الإخلاص من السجود، فإنَّ المفسد للأعمال والقربات إمَّا الشيطان وإمَّا النفس. وقد انتفى إفساد الشيطان للسجود دون سائر القربات، لم ورد في الأخبار النبوية: ((إن الإنسان إذا سجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار)).

فالساجد حال سجوده محفوظ من الشيطان، فإذا حصلت آفة وسهو في السجود فذلك من النفس لا من الشيطان، وأساس الطاعات ومبنى القربات الذلّة و الخضوع، وليست الذلة والخضوع في شيء من العبادات كما هي في السجود، والركوع، وإن كان فيه ذلة وخضوع، فهو دون السجود. وماجعل الشارع شيئاً من القربات القولية أو الفعلية جابراً للسهو في الصلاة، أو ترغيماً للشيطان، سوى السجود، ففي صحيح البخاري: ((إذا أذن مؤذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى ل يسمع التأذين. فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثُوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال المرء يقول له اذكر مالم يكن يذكر، حتى لا يدري كم صلّى)).

قال أبو سلمة بن عبد الرحمان: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، وفي بعض رواياته في صحيحه: فإذا وجد. فوقف الفقهاء علماء الظاهر الذين م تعلقت أحكامهم إلاَّ بما ظهر من الإنسان عند الغاية، وهو قوله: ((حتى ل يدري كم صلّى)) فقالوا بالسجود عند وجود الزيادة والنقصان، أو الشك، في أحدهما. فتوفرت دواعيهم إلى معرفة أحكام الشرع في ظواهرهم فقط، وغفلوا عن الباطن منهم. وأرباب القلوب، أهل طريق الله تعالى علموا أن الله خاطب الإنسان بجملته، م خصّ ظاهره من باطنه، ولا باطنه من ظاهره، فبحثوا في ذلك ظاهراً وباطناً، فما من حكم قرّره الشرع في ظواهرهم إلاَّ ورأوا أن ذلك الحكم له نسبة إلى بواطنهم. فلهذ وقفوا عند قوله (صلى الله عليه وسلم) فلا يزال بالمرء يقول له اذكر مالم يكن يذكره؛ وقالوا يكفي في النقص السهو عند مناجاة ملك الملوك، فإن السهو هو كونه ل يشعر أنه في الصلاة، بسبب الخطرات الشيطانية، فقالوا بالسجود لهذه الخطرات، وإن لم يزد شيئاً من أفعالها وأقوالها ولا نقص، وقد ورد في الحديث النبوي: ((أنَّ الله ل يقبل من صلاة العبد إلاَّ ما عقل، وأن الرجل ليصلي الصلاة فيكتب له نصفها ثلثه إلى عشرها)).....

الحديث بالمعنى. أرأيت هذا النقص أو زيادة من أفعالها وأقواله الظاهرة؟! كلا فإنها تكون فاسدة، وإنما ذلك لما فاته من الحضور في المناجاة والمشاهدة بسبب الخطرات الشيطانية أو النفسانية. وقد نقل الإمام الشعراني (رضي الله عنه) في كتابه كشف الغمّة، عن ابن عباس (رضي الله عنه) أنه قال: ((من استطاع أن يسجد سجدتين عقب كلّ صلاة فليفعل)).

سئل شيبان الراعي (رضي الله عنه) وكان من سادات أهل الطريق الأميين، عمّن سها في صلاته، فقال: هذا قلب غافل عن الله، يجب أن يؤدّب، يعني بالسجود، وأوّل من سن السجود، عقب كلّ صلاة من سادات أهل طريق الله تعالى الحكيم الترمذي، وكان من الأفراد (رضي الله عنه) ثم اتبعه من اتبعه على ذلك. قال سيدنا في الفتوحات المكية (رضي الله عنه) ـ: يستحبّ لكلّ مصلٍّ أن يسجد بعد كل صلاة سجدتي السهو، إذ كان الإنسان لا يخلو وأن يغيب لحظة في نفس صلاته عن كونه مصلياً، فما زاد، فيكون ذلك ترغيماً للشيطان، وهو مذهب الترمذي الحكيم، ورأيت جماعة الزيدية تقول به، واستحسنته منهم، وإن اختلفت المقاصد. فهو ترغيم للشيطان» أ هـ. والسجود في نفسه قربة، وترغيم الشيطان به قربة أخرى، فإنه تعالى يقول: ﴿وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾[التوبة: 120].

وأي نيل من الشيطان أعظم من إدخال الحزن والبكاء عليه. وقد اختلف العلماء في مشروعية السجود، هل هو للسهو أو للزيادة والنقصان؟ وفي تسمية سجود السهو دلالة على أنه للسهو لا للزيادة والنقص، وليس في الحديث مايدل على أنه للزيادة والنقص، ولا أن السجود على الفذ والإمام دون المأموم. وقال مكحول: يلزم المأموم السجود للسهو كالإمام والفذ، ولما اطلع بعض المريدين للزيادة من الخير، على مافي الفتوحات صار يسجد بعد كل صلاة، أنكر عليه بعض الفقهاء وشدد النكير، ظناً منه أن هذا من الزيادة في الدين، حيث ما قالته الفقهاء وإنما قال به أهل طريق الله. ولو نقل له هذا عن بعض المعروفين بالفقه لقبله واستحسنه، لتوهمه أن الفقهاء أعلم بالشريعة وأحكام الدين من أهل طريق الله، فلا يقولون قولاً في الدين إلاَّ بدليل، بخلاف أهل الله، وما يدريه أن تسعة أعشار أقوال الفقهاء استحسان، والعشر له دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس؟ وقد نقل عن العز بن عبد السلام؛ أنه إذا نقل له شيء عن طريق أهل الله يقول: وهل ثمَّ شيء زائد على ما فهمنا من الكتاب والسنة؟! وبعد ما صحب أبا الحسن الشاذلي (رضي الله عنه) صار يقول: ما قعَّد على قواعد الشريعة إلاَّ هؤلاء، اللّهم ألهمنا رشدنا وأرنا الحق حقاً، وألهمنا اتباعه، وأرن الباطل باطلاً وألهمنا اجتنابه.

|

|