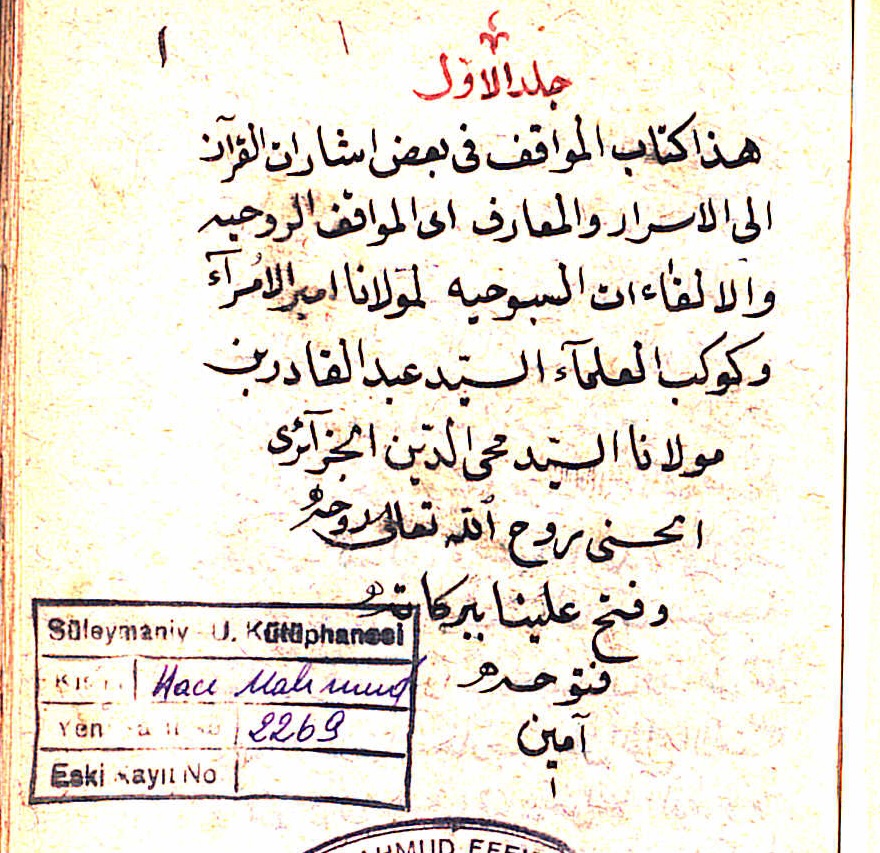

المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف

للأمير عبد القادر الحسني الجزائري

|

|

280. الموقف الثمانون بعد المائتين

ورد في صحيح البخاري: ((إنما الشؤم في ثلاث: الفرس والمرأة والدار)).

وورد في رواية أخرى له: ((إن يكن شؤم ففي ثلاث)).

اعلم أنه لا مناقضة في كلام النبّوة، ولا مدافعة، ولا نص في الشريعة لصحة الشؤم، ولا مستند، ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) أفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، يخاطب كلّ إنسان، ويعالج جهالته، ويداوي ع لته حسب استعداده الحالي الجزئي، وعلى قدر علّته. فربما نهى واحد عمّا أمر به آخر، وذلك في السنة كثير، وربّم أجاب سائلين متعددين عن شيء واحد بأجوبة مختلفة، كما ورد في الصحيح: أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال لواحد: الجهاد، وقال لآخر: الإيمان، وقال لآخر: الصلاة لأول ميقاتها... ونحوه. فيخاطب كلّ شخص حسب ما يراه قابلاً له في الحال، فإنه أعلم الخلق بالقابليات والاستعدادات، فيربّى أصحابه ويرقيهم من حالة سفلى إلى حالة وسطى، إلى حالة عليا، إلى حالة أعلى. والطبيب الماهر ربّما ساعد العلّة أحياناً، لم يرى من استعداد الجسم لها وقابليته، ويرى العلّة مستعصية لذلك طالبة للزيادة، فإذ بلغت حدّها عالجها بما يقطعها. وربّما سعى في توقيفها فقط، لأنه يرى الجسم غير قابل لعلاج يقطعها. وربّما أثار علاجها داء أعظم، وأحياناً يسعى في تضعيفها، إذ كان الجسم غير قابل في الحال لإزالتها... كلّ هذا ما يراه من قابلية الأجسام، ول فرق بين طبّ الأرواح وطبّ الأجسام في القابليات والاستعدادات، ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) هو الحكيم الماهر والطبيب الأعظم، قال للذي كان يرى الشؤم ويعتقده في أشياء كثيرة زائدة على الثلاث، لما حصل عنده من التجربة واستمرار العادة:

((ومن تطيّر فعليه طيرته، ومن خاف من شيء سلط عليه)).

ورآه (صلى الله عليه وسلم) غير قابل في الحال ولا له استعداد جزئي لقبول اعتقاد نفي الشؤم والطيرة، لما تقرر عنده، وصار بمثابة العلم اليقين، ولربّم شكّ إذا قيل له: لا شؤم ولا طيرة أصلاً، وما شكّ فيما حصل عنده من التجربة واستمرار العادة، فقال له (صلى الله عليه وسلم) : إنما الشؤم في ثلاث..... الخ، يعني الذي أجمعت عليه العرب في جاهليتها في ثلاث. فردّه عن التشاؤم في أشياء كثيرة إلى هذه الثلاث، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فأزال (صلى الله عليه وسلم) من علّته أكثرها، وأبقى بعضها إلى أن يحصل الاستعداد والقبول لزوال العلّة كلها، فقال ـ (صلى الله عليه وسلم) : ((لا عدوى ولا طيره ولا هام ولا صفر)).

وغير ذلك، لأنه (صلى الله عليه وسلم) قرر الشؤم في هذه الثلاث، كل وحاشا، وإنما جاء بأداة الحصر لما توطنت عليه الجاهلية، كما قال (صلى الله عليه وسلم)ـ للمرأة التي قالت له: «يا رسول الله، سكنا البيت والعدد كثير، و المال وافر، فقل العدد وهلك المال»: ((دعوها ذميمة)).

لما رأى من قوة يقينها في التشاؤم بالبيت، ورأى ردّها في الحال عن اعتقاد التشاؤم بالمسكن عسراً، وقال (صلى الله عليه وسلم) للذي كان يعتقد الشؤم في هذه الثلاث فقط، إن كان الشؤم... الخ، أي إن كان للتشاؤم صحّة، ولا صحة له ففي هذه الثلاث. فأتاه بـ «إن» التي هي أداة شكّ، فأدخل عليه الشكّ ليشكّ، والعاقل إذا شكّ في شيء طلب اليقين، فينظر إن كان أهلاً للنظر، أو يسأل أهل الذكر فيصل إلى اليقين فيما شك فيه، ومن هذا الباب قوله (صلى الله عليه وسلم) :

((إن يكن في أدويتكم هذه شفاء)).

بعد الحديث السابق. فإنهم كانوا يعتقدون تأثير الِأسباب كلّها. وبالخصوص هذه الثلاثة، لاستمرار نفعها عندهم أكثر من غيرها، فأدخل عليهم الشكّ فيها، لينظروا أو يسألوا. فإنه إذا زال اليقين بشيء، وخلفه الشك في محل صار قابلاً لما يلقى إليه فيعلّمهم (صلى الله عليه وسلم) حينئذٍ أن الأسباب لا تأثير لها، من حيث هي صور جسمانية، وإنما التأثير لله من وراء حجابيتها. فأهل الحديث ورواته (رضي الله عنه) ينقلون الحديث كما يسمعونه، ويضبطون ألفاظه وحروفه. وأرباب القلوب، إذا سمعوه عرفوا كشفاً حديثه (صلى الله عليه وسلم) مع من، وفي أي مرتبة هو المخاطب بذلك الحديث، وفي أيّ مقام هو! فلا تشكل عليهم الأحاديث الشريفة، ولا يضطربون، لأنهم عرفوا أن خطاباته (صلى الله عليه وسلم) تتعدّد وتتنوّع بتنوّع استعدادات المخاطبين وقابلياتهم. والرسل وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أهل مقام، فلا يتكلّمون إلاَّ بالظواهر المحتملة للتأويل، وكلامهم في الحال قليل جداً، ولهذا كان كلامهم كلّه يحتمل التأويل، بخلاف الأولياء (رضي الله عنه) فإنهم إذا كانوا في الحال أجابوا بالنصّ، وإذا كانوا في المقام أجابو بالظواهر المحتملة للتأويل.

|

|