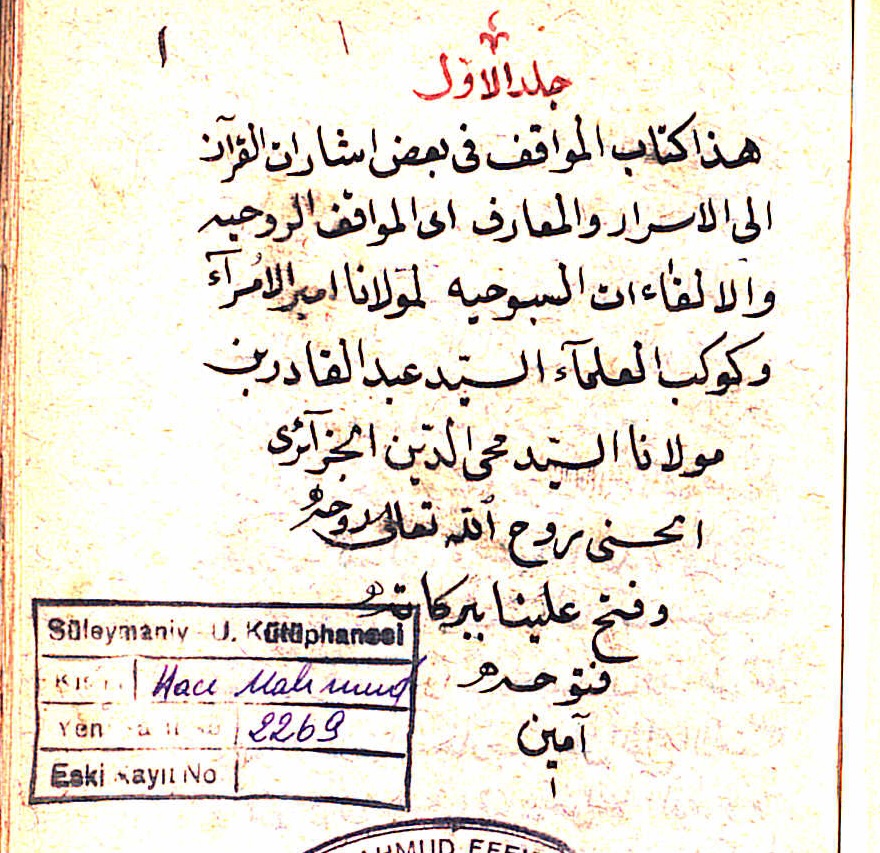

المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف

للأمير عبد القادر الحسني الجزائري

|

|

110. الموقف العاشر بعد المائة

قال تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾[طه: 20/ 114].

اعلم: أن رسولنا محمداً (صلى الله عليه وسلم) ملكه الله تعالى كلّ فضيلة، وزينّه بكلّ خصلة جميلة، وما أمره بطلب الزيادة من شيء إلاَّ العلم ل عظم شرفه. ولشرفه على سائر الأسماء والصفات جعله بعض سادات القوم إمام الأئمة، واعترض على الشيخ الأكبر حيث جعل الاسم الحي إمام الأئمة، ولهذا كان علم الحق تعالى عين ذاته، إذ المعوّل عليه هو العلم، فلو كان غير ذاته تعالى لكان المعوّل عليه غير الذات، وهذا لا يقوله عاقل. وليس المراد بالعلم المأمور بطلب الزيادة منه، علم الشرائع والأحكام، من واجب ومباح وحرام، فإن هذا النوع من العلم كان (صلى الله عليه وسلم) يكره الزيادة منه، ويقول لأصحابه الكرام: «اتركوني ما تركتكم»

أي لا تسألوني عن الحلال و الحرام، وعن الواجب هل مكرر أم لا؟ كما في حديث الحج: «حتى أخبركم إذا نزل به وحي».

قال (صلى الله عليه وسلم) : «ومن أظلم ممّن سأل عن شيء فحرم من أجل سؤاله». أو كما قال.

وإنَّما المراد بالعلم المأمور بطلب الزيادة منه هو علم التجلّيات الربّانية، وعلم الأسماء والصفات الإلهية، وهو العلم الذي لا تزال ثمرته ملازمة لصاحبه في الدنيا والآخرة في جميع مواطن القيامة، وفي الخلود، في الجنة أبد الآباد؛ وأمَّا غيره من سائر العلوم فإنما يحتاج إليه في الدنيا، دار التكليف والاحتياج والفاقة. وليعلم أن العلم حقيقة معنوية بسيطة، لا توصف بالزيادة والنقص، والقلة والكثرة، إلاَّ من حيث المعلومات المنكشفة بها، فحينئذٍ تتعدّد المعلومات كما أن كل معلوم حقيقة واحدة لا تتعدد ولا تتجزأ ولا تتبعّض، ولكن كل وحدة له كثرة، بحسب وجوهها واعتباراتها، قليلة أو كثيرة، فبها، تلحق العلم القلة والكثرة والزيادة والنقص، والقلة والكثرة، إلاَّ من حيث المعلومات المنكشفة بها، فحينئذٍ تتعدّد بتعدد المعلومات. كما أن كل معلوم حقيقة واحدة لا تتعدد ولا تتجزأ ول تتبعّض، ولكن كل وحدة لها كثرة، بحسب وجوهها واعتباراتها، قليلة أو كثيرة، فبها تلحق العلم القلة والكثرة والزيادة وا لنقص. مثلاً الحقيقة، يكون لها مئة وجه واعتبار. علم منها زيد عشرين وجهاً، وعلم عمرو خمسين، وعلم بكر ثمانين... فعلم زيد أنقص من علم عمرو، وعلم بكر أكثر منهما، وعلم عمرو أكثر من علم زيد وأنقص من علم بكر. وكل من زعم أنه علم شيئاً وانتهى علمه فيه فذلك دليل على أنه ما علم ذلك. ولا يعلم المعلوم إلاَّ العلم، وأما العالم فإنَّما يدركه بواسطة العلم. فل هذا كان العلم حجاباً بين العالم والعلوم، فلا تقل: إنك أدركت شيئاً قديماً أو حادثاً، وإنم أدركت العلم، وكل الأشياء تدرك بالعلم، و العلم يعلم بنفسه، وقد ذكرنا في غير م موقف من هذه المواقف: أن الوجود ليس إلاَّ للحق، وكذا توابع الوجود: من علم وقدرة وإرادة، وسمع وبصر، وكلام وحياة... فما لا وجود له لا شيء له، وقد ذكرنا أن علم الحق تعالى عين ذاته، فافهم واعرف، وارفع الستارة ولا تقف، فإن العرائس من ورائها، أفدي من ذاق كلامنا، أفدي من إذا لم يذقه سلمه إلينا. من ذاق ما ذقنا عرف الفرق بين العلم والوهم، وليس الوهم إلاَّ الخيال الذي هو محتد العالم كلّه، أعني معرفة الفرق بالمعنى الذي رمزنا عليه وأومأنا إليه، لا بالمعنى الذي قاله علماء الرسوم في أنه عند استواء الطرفين يكون شكاً، فإذا كان أحد الطرفين راجحاً والآخر مرجوحاً كان الراجح ظناً والمرجوح وهماً. ولهذا تقول: كل ما يحسبه علماء الرسوم علماً فهو وهم، وهذا العلم هو الذي يقول القوم فيه أنه حجاب، فإن الحق تعالى إذا تجلَّى باسمه الظاهر، يكون هذا العلم حجابه.

رأيت في الواقعة سفينة، فسألت عن اسمها؟! فقيل: اسمها جالب اليواقيت على أجواف الخبائث، فعرفت أن السفينة هي العلم المنجي من بحار الجهالات، وأمواج الأهواء، وريح الضلالات، وجلبة لليواقيت هو ما ينكشف به من نفائس المعلومات، و الحقائق المبهمات. وأجواف الخبائث هي النفوس الطبيعية، فإن الخبث ضدّ الطيب، والأرواح طيّبة كما قال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾[فاطر: 35/ 10].

والنفوس ماهي مثل الأرواح، فهي بالنسبة إلى الأرواح خبث، وبواسطة الأرواح تتكشّف المعلومات للنفوس.

|

|