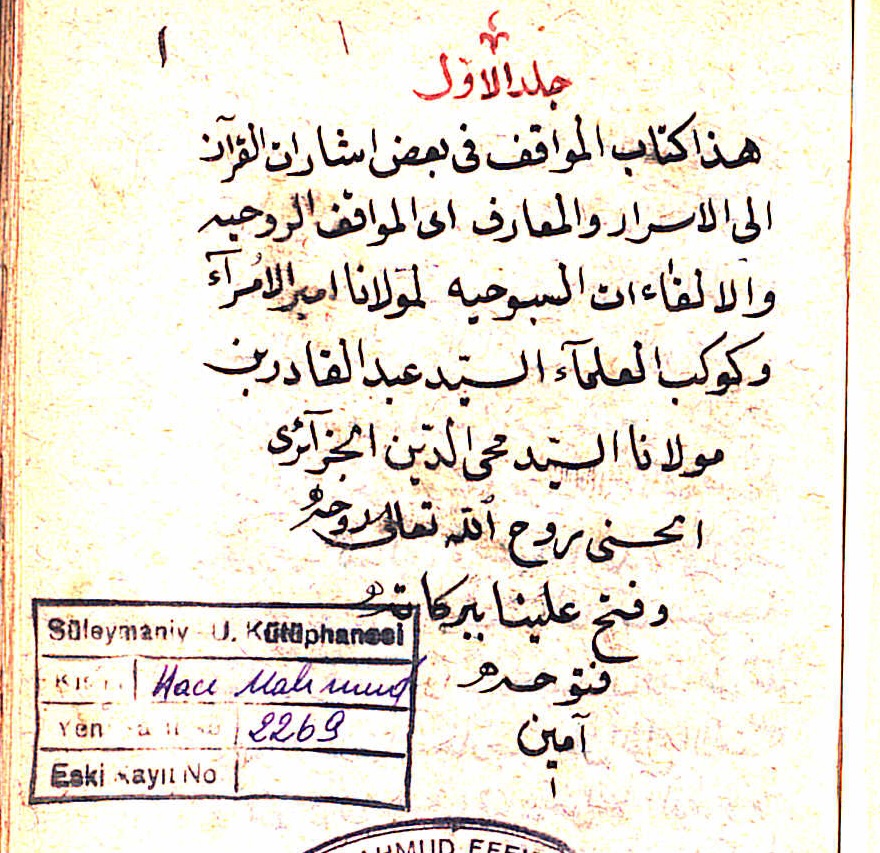

المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف

للأمير عبد القادر الحسني الجزائري

|

|

2.الموقف الثاني

قال الله تعالى: ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾[الفاتحة: 1/ 5].

ظاهرة يعطى أن العبد قادر على بعض الفعل، وعاجز عن بعضه، لأنَّ كلَّ من المتعاونين نسبة في الفعل، أي الحاصل بالمصدر، فاعلم أن مخاطبة الحق تعالى لعباده في كتبه المنزلة، وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام إنما جاءت على حسب مبلغ علم عامة العباد، ومنتهى عقولهم، وما أدّت إليه بديهتهم، ولما كان عامة العباد يتوهمون أنَّ لهم وجوداً مستقلاً مبايناً لوجود الحق، حادثاً أو قديماً، تركهم الحق على وهمهم لأن حالتهم التي هم عليها لا تحتمل أكثر من ذلك، ولحكم هو يعلمها، وخاطبهم على أن لهم وجوداً كما زعموا، وأضاف لهم الأفعال والتروك، والقدرة، والمشيئة، وغير ذلك على حسب دعواهم، فقال لهم: افعلوا واتركوا.

﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ﴾[البقرة: 2/ 43 ]، ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى﴾[الإسراء: 17/32]، ﴿ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾[التوبة: 9/105]، ﴿وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾[محمد: 47/35]، ﴿ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ﴾[الكهف: 18/29].

ونحو ذلك.

ومن المعلوم البين أنَّ القدرة على الفعل والترك والمشيئة وسائر الإدراكات، تابعة للوجود، فما لا وجود له، لا فعل ولا ترك ولا إدراك له، والإنسان وكل ممكن، لا وجود له مستقلاً لا قديماً ولا حادثاً برهاناً وكشفاً. أما الكشف فالعارفون مجمعون على هذا؛ وأما البرهان فلأنه لو كان لممكن، أيّ ممكن كان، وجود مستقل مباين لوجود الحق تعالى، فوجوده عارض لماهيته، والفطرة السليمة قاضية بديهة بأن ثبوت كلّ صفة لموصوف، فرع ثبوت الموصوف في نفسه، فالممكن على هذا ممتنع الوجود، إذ لو وجد لكان وجوده عارضاً لماهيّته، وعروض الوجود له متفرع على وجوده أولاً، فهذا الوجود السابق إما أن يكون عين اللاحق، أو غيره.

والأول مستحيل، ضرورة تقدم الشيء على نفسه، والثاني مستحيل أيضاً، لأنن نحوّل الكلام إلى الوجود السابق، فيلزم الدور أو التسلسل وكلاهما محال.

ولما كان خطاب الحق عبادة إنما هو على حسب تخيلهم، وتمشية لدعواهم، وكان الأمر دائرًا بين ما توهمته عامة الخلق، وبين ما هو الأمر عليه في نفسه، جاءت نسبة الأفعال الصادرة من العباد في بادئ الرأي ونظر العقل، متنوعة مختلفة في الكتاب والسنة، فمرة جاءت منسوبة إلى الله بالإنسان، كما في قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾[التوبة:9/14 ].

ونحوه، ومرة منسوبة إلى الإنسان بالله، كما في قوله تعالى: ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ﴾ [البقرة: 2/ 249].

ونحوه، وتارة منسوبة إلى الإنسان وحده، كما في قوله تعالى:﴿وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ﴾[البقرة: 2/ 277].

ونحوه، وتارة نفاها عن الإنسان صراحة، كما في قوله: ﴿لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ﴾[البقرة: 2/ 264]، ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ﴾[الأنفال: 8/ 17]، ونحوه، قوله تعالى: ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾[الفاتحة: 1/ 5].

جاء أمراً وخطاباً على ما توهمته العامة، لأنه لولا توهم العبد أنَّ له قدرة على بعض الفعل ما طلب العون على البعض المعجوز عنه، فإن قلت: قال تعالى ـ: ﴿وَمَ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾[الذاريات: 51/ 56].

وظاهر هذا ينافي ما قلت من أن علّة التكليف هي الدعوى، قلت: العبادة التي خلق لها الجن والإنس هي العبادة الذاتية كسائر المخلوقات، ولاشك أنَّ للجن والإنس عبادة ذاتية، والعبادة التي قلنا سببها الدعوى، هي العبادة التكليفية، التي نشأت من اجتماع النفس الناطقة بالجسم العنصري.

|

|