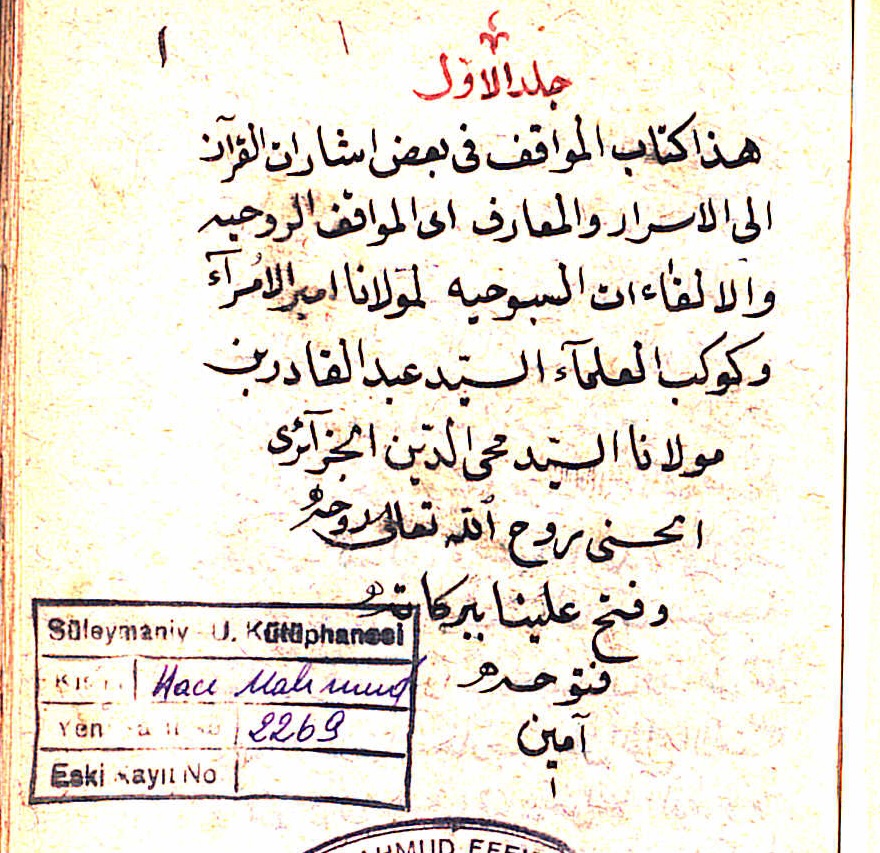

المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف

للأمير عبد القادر الحسني الجزائري

|

|

95. الموقف الخامس والتسعون

قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾[البقرة: 2/ 158].

المعنى بطريق الإشارة، والمفهوم بحاله للعموم، الصفا بمعنى تصفية النفس، حتى يزول شرّها، وجموحها إلى الصفات الذميمة، والأخلاق اللئيمة، وهو المسمى بالمجاهدة والرياضة. فالمجاهدة بالأفعال الظاهرة، والرياضة بالأمور الباطنة، أي ارتياض النفس وتركها للصفات البهيمية المرذولة شرعاً وطبعاً، وهي التي سمَّاه صاحب إحياء علوم الدين، بالمهلكات: كالحسد، والغضب، والرياء، والسمعة، والكبر، و البخل... ونحوها. وليس المراد إعدام هذه الصفات ومحوها بالكليّة، بحيث لا يبقى له أ ثر، فإنه محال، إذ حقيقة الإنسان معجونة بهذه الصفات، وقلب الحقائق محال، ومن اعتقد محوها رأساً من أهل الرياضات والمجاهدات فقط غلط، وكنَّا نقول بهذا تقليداً لمن قال به، ولما أطلعنا على حقيقة الأمر رجعنا. إذ لو انعدم الحسد مثلاً ما كان تنافس في الفضائل ومحاسن الخلال. ولو انعدم الغضب ماكان جهاد ولا تغيير منكر. ولو انعدم بذل المال ماكان الذي يقول بما له هكذا وهكذا في عباد الله. وكالكذب في الحرب، ونحو هذا. وإنَّما المراد تذليل النفس وقمعها على الاسترسال وقهرها، حتى تكون تحت حكم الشرع وإشارة العقل، فإن الخصال المذمومة لها مصارف عيّنها الشارع لتصرف فيها، وموطن عيّنها لها، فما تبقى معطّلة، فما هي مذمومة مطلقاً، وإنما هي مذمومة في موطن وحال، محمودة في موطن وحال.، ولما كانت الصفات، تبدّل مصارفها، لا هي قال سيدنا في الفتوحات: "باب التوبة، باب ترك التوبة، الرجاء ترك الرجاء، الخوف ترك الخوف، ونحو ذلك . فحمدها وذمها تابع للشرع والعقل، وإليه الإشارة بقوله تعالى:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾[القصص: 58/ 50].

فالهوى ميل النفس إلى ما يلائمها. وما كل ما يلائمها مذموم، بل منه مذموم ومحمود، فالمذموم منه هو الذي يكون بغير هدّى من الله، أي بغير هداية وتعيين من الشارع. و المحمود هو الذي يكون بهداية الشارع ودلالته وإشارته، وهي المصارف التي عيّنها الشارع. فالحسد مثلاً مذموم، وقد عيّن الشارع مصرفه فقال:

«لا حسد إلاَّ في اثنين، رجل أعطاه الله مالاً فسلّكه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يعمل بها ويعلّمها الناس».

وكذا الحرص مذموم، وعيّن الشارع مصرفه، وهو الحرص على أفعال الخير، لئلا تفوته، قال: (صلى الله عليه وسلم) للذي خاف فوات الجماعة فأسرع:

((زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ))

وكذا الغلظة، والفظاظة، فإنها مذمومة، وعيّن الشارع لها مصرفًا، فقال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾[التوبة: 6/ 73].

وكالغضب، فإنه مذموم، وعيّن الشارع مصرفه في الجهاد، وتغيير المنكر، كان (صلى الله عليه وسلم) لا يغضب لنفسه، فإذا انتهك من محارم الله شيء لم يقم لغضبه شيء. وكالرياء فإنه مذموم، وقد عيّن الشارع مصرفه، وهو مراءاة الله بأن يعمل ليراه الله، فإنه مشتق من الرؤية، ومثل الرياء السمعة، وقس على هذا، وكذا الخصال المحمودة، هي مذمومة في بعض المواطن والأحوال كالصدق في القول مثلاً، فإنَّه مذموم في بعض المواطن، قال تعالى: ﴿لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ﴾[الأحزاب: 33/8].، شبه الغيبة والنميمة، ومدح الإنسان نفسه بقصد الترفّع ، والنصيحة في الملأ، فإنها مذمومة. وكذا من يجابه الناس في وجوههم، بما يكرهون فإنه مذموم، ولو كان حقاً. وقس على هذا. والشرع هو الميزان، من مسكه في يده لا يظلم ولا يظلم، ووقوف النفس عند ما حده الشرع والعقل عسير جدًا، إنما يحصل بتذليل النفس وحملها على مكروهها حتى تطمئن وتنقاد وتستسلم من غير منازعة.

وقوله: "والمروة" بينها وبين المروءة مناسبة في الاشتقاق، إذ المروة الحجارة البيضاء، والمروءة بياض العرض والاتصاف بالمحامد، يقال: أبيض العرض إذا كان ذا مروءة، والمراد تحلية النفس وتزيينها وتبييضها بمكارم الأخلاق ومحاسن الخلال، وجماعها حسن الخلق، قال (صلى الله عليه وسلم): ((إنَّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)).

وهي التي سمَّاها صاحب إحياء علوم الدين "بالمنجيات"، وهي أضداد المهلكات.

قوله: "من شعائر الله" أي من دين الله المعروف عند الأنبياء (عليه السلام) وأتباعهم. فمن حجَّ البيت قصد معرفة الله، والقرب منه، لرفع الحجب عن عين بصيرته.

"أو اعتمر" قصد الأجور والدرجات الجنانية، والدخول في زمرة الصالحين أهل السجادة والمحراب، فإنه قال تعالى : ﴿ وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى﴾[طه: 20/ 76].

بعد قوله: ﴿فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾[ طه: 20/ 75].

والقصد إلى معرفة الله تعالى بالكشف والعيان فرض عين، كالقصد إلى الحد. و القصد إلى الجنة و الدرجات كالقصد إلى سنّة العمرة، فهي دونه، بل من قدّم الإحرام بالعمرة، قبل الحجَّ في أشهر الحج، لزمه هدي، عقوبة له، حيث أخّر ماهو الأهمّ الآكد. وكذا إذ قرن بين الحج و العمرة لزمه هدي، عقوبة له، لأن الإفراد أفضل عند بعض الأئمة، وهو إشارة إلى إفراد القصد إلى معرفة الله تعالى دون تشريك. وأما المحرم بالعمرة، في غير أشهر الحج فلا هدي عليه. وفيه إشارة إلى أن من كان عاجزاً عن طلب الوصول إلى مقامات العارفين بالله تعالى وعلومهم، لعدم استعداده فهو معذور فيقصد الأجور و الدرجات، كالذي قدّم العمرة، في غير أشهر الحج، لعجزه عن مشاق الإحرام، مع طول المدة.

﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾[البقرة: 2/ 158].

أي يجب عليه أن يطوف ويسعى بين هذين المشعرين، اللذين هما أعظم أركان الطريق، و السلوك إلى الله تعالى ـ، بالتخلية والتحلية، فهما أساس الخير للعارف والعابد، وليس المراد كما هو الظاهر أنه لا حرج عليه في السعي بينهما، بل المراد: أنه يجب عليه هذا الفعل. ولو كان المراد رفع الحرج عن فاعل هذا لقال: فل جناح عليه أن لا يفعل، وإنما قال: ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾. أن يفعل.

|

|