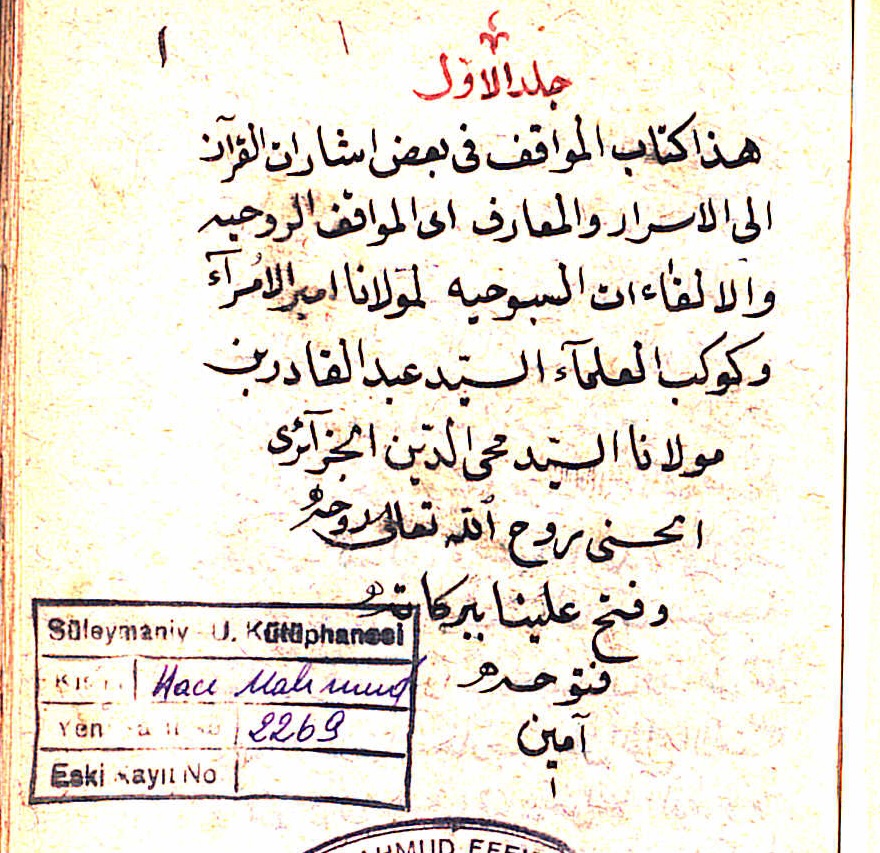

المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف

للأمير عبد القادر الحسني الجزائري

|

|

62. الموقف الثاني والستون

قال تعالى:﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾[القمر: 54/ 50].

اعلم أن كلّ ما يقع عليه الإدراك من المحسوس ومعقول ومتخيّل، فهو متغير متجدّد في كلّ نفس، يوجد ويعدم، إذ كل مدرك فهو صورة قائم بغيره، كقيام العرض بالجوهر عند علماء الكلام. وذلك الغير المقوّم لتلك الصورة هو نفس الرحمن، وأمر الله وحقيقة الحقائق، وله أسماء كثيرة بحسب اعتباراته. والكون كله وما حوى من عالم الأرواح وعالم المثال وعالم الأجسام، أعراض. ونفس الرحمن مقوّم لها، وهي قائمة به.

قال بعضهم: ما الكون إلاَّ عرض، سيّان في ذلك الجوهر والعرض، ولولا أن هذه الصور المدركة بأي مدرك كان من أنواع الإدراكات، أعراض، ما صحّ انقلاب العص حيّة، ولا العرجون سيفاً، ولا صحّ مسخ، إذ لو كانت هذه الصور المدركة هي حقائق الأشياء، ما صحَّ انقلابها، لأن قلب الحقائق محال، فحقيقة الأشياء غير هذه الصور المدركة. بل حقيقة كل شيء هو المقوّم لصورته، وهو غير مدرك بالحس؛ بل يدرك بالحس، ول يعرف أنه هو، لأنه لا يتميّز عن الصورة ولا تتميّز عنه. وإذا صحّ أنَّ كلَّ م يتعلق به الإدراك مطلقاً صورة، بمعنى عرض قائم بغيره، فهو لا يبقى زمانين، بل زمان وجوده عدمه، كما تقول الأشاعرة من المتكلّمين: العرض لا يبقى زمانين، وقال بعدم بقاء الجسمية زمانين قوم من الحكماء قديماً، بل عقلاً. والقوم (رضي الله عنه) قالوه كشفاً. فكل صورة مطلقاً، لا يقع عليها إدراك أي إدراك كان إلاَّ إذ تميّزت عند المدرك، لأنَّ موجودية الأشياء تابعة للإدراكات لا غير، عن الوجود العام المفاض عليها المقوّم لها، وزمان تميزها حيث يتعلق الإدراك بها هو زمان عدمها، لأنه ما حصلت على اسم الموجود إلاَّ بملابسة الوجود الحق الظاهرة فيه، وبه، من غير حلول ولا اتحاد، فإذا تميّزت عنه في المدارك المدركة حصلت على العدم، بمثابة الصورة المرئية في المرآة. فمهما نظر الناظر الصورة في المرآة لا يرى المرآة، فانعدمت المرآة في نظره، وانعدمت الصورة لأن المقوم لها هو المرآة. ولو بقيت الصورة في ظنه وفي خياله فهي معدومة في المرآة موجودة في خياله، فهو يراها في خياله ويظنّ أنَّه يراها في المرآة، أعني زمان انعدامها، وأيضاً الوجود الحق تعالى من حيث هو غنيّ عن العالمين، فهو ظاهر بذاته الأحدية لذاته، ووحدته تطلب عدم الكثرة لأنَّ مقتضى الأحدية إعدام الكثرة، وأسماؤه تعالى تطلب ظهورها بظهور آثارها، وهو مقتضى الكثرة.

فالكون دائماً بين مقتضى اللأحدية وهو عدم الكثرة وبين مقتضى الأسماء وهو ظهور الكثرة. وإن كان ظهور الكثرة بظهور الأسماء بآثارها هو ظهور الذات في الحقيقة، حيث أنها أعْدَام ونسب، لا قيام لها بدون الذات، ولهذا كان الحق تعالى ـ ظاهراً باطناً، أولاً، آخراً، من حيثية واحدة، وجهة متحدة.

ولا يفهم من تمثيلنا بالجوهر والعرض المعروفين عند المتكلمين، أن العالم والمقوّم له مثلهما من كل وجه، وإنَّما هو للتقريب، إذ لا يشترك في التمثيل التساوي من كل وجه.

وأكثر الناس يعلمون هذه المسألة، ولا يعلمون أنهم يعلمون، لأنَّك إذ قلت للمنطقي مثلاً: ما حقيقة الإنسان؟! فيقول: الحيوان الناطق، فتقول له: الحيوانية والناطقية، جوهر أو عرض؟! فيقول: عرض، عند المحقّقين، فكأن الإنسان الذي هو أعظم الجواهر وأشرفها وأجمعها لحقائق الأجسام عندهم عرض تجري عليه أحكام الأعراض، إذن ولابدَّ.

وكذا، تقول للطبيعي: هذه الأجسام العلوية مثل العرش والكرسي والأطلس وفلك الثوابت والسفليّة المشهودة وغير المشهودة من أي شيءٍ هي مركبّة؟! فيقول لك: من العناصر الأربعة، وهي التراب والماء والهواء والنار. فنقول له: والعناصر الأربعة، من أي شيء هي مركبة؟ فيقول لك: التراب مركب من البرودة واليبوسة، والماء مركب من البرودة والرطوبة، والهواء مركب من الحرارة والرطوبة، والنار مركبة من الحرارة واليبوسة. فتقول له: وهذه الطبائع الأربعة: جواهر أو أعراض؟!.. فيقول: هي أعراض. فكانت الجواهر والأجسام كلّها مركبة في الأعراض، تجري عليه أحكام الأعراض ولابدَّ.

|

|