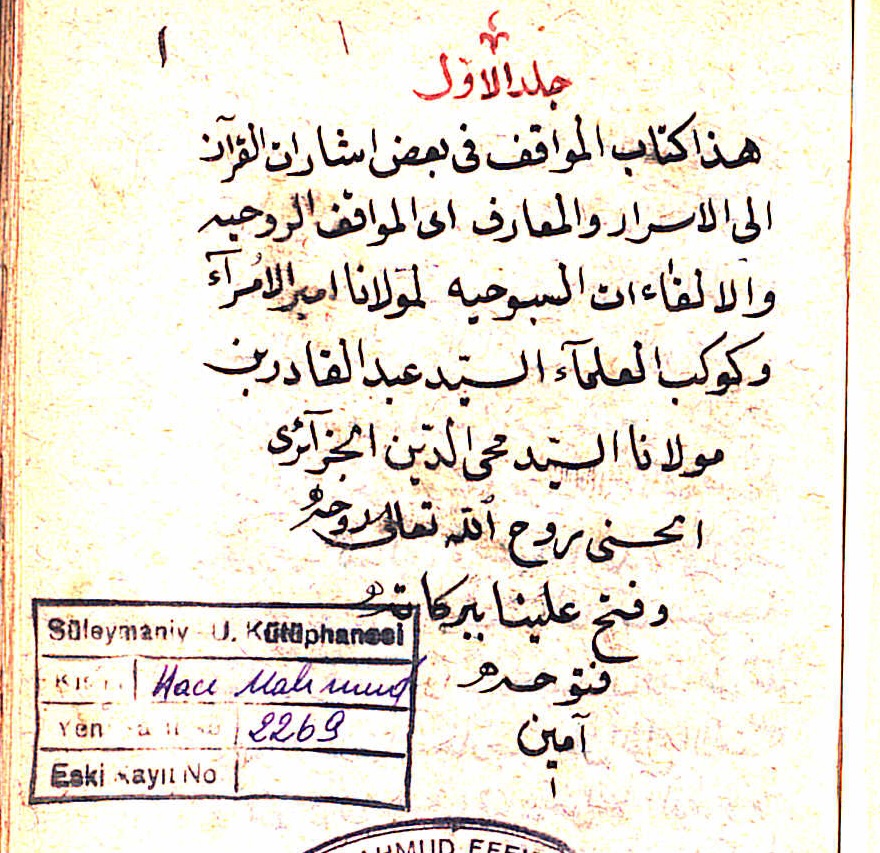

المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف

للأمير عبد القادر الحسني الجزائري

|

|

362. الموقف الثاني والستون بعد الثلاثمائة

قال تعالى:﴿ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾[الرحمن: 55/29].

اعلم أن السؤال هنا بمعنى الطلب والاستدعاء، فيتعدى إلى مفعولين حذف أحدهما للعلم به، أي أحوالهم وما يحتاجون إليه. يقال: سأله كذا، ولا يقال السؤال إلا فيما يطلب من الغير. بخلاف الطلب، فإنه يقال فيما طلب من الغير ومن النفس، والتعبير بالمضارع للاستحضار. ومن فاعل يسأله وهي صالحة لكل من يعقل عند النجاة. وعندما كل لشيء يعقل من جماد ونبات وحيوان وإنسان، إذ كل شيء يسبح بحمد خالقه.

﴿يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾[الإسراء:17/44].

وشي أعم العام، ولايسبح إلاّ عاقل، عالم بمن يسبح، عارف بما يسبح به، وعم يسبحه في السموات. إن كل ما علا سماء، فيشمل من في السموات السبعة، والمكوكب فلك الثوابت، والأطلس فلك البرزخ، والكرسي والعرش المحيط، والأرض كل ما سفل، فهو أرض، فيشمل الأرضين السبعة ومن في الماء الحامل للأرضين، ومن في الهواء الماسك لجرية الماء، ومن في الظلمة التي لا يعلم ما بعدها إلا الله تعالى وكل اسم لاستغرق أفراد المنكر المضافة إليه فتفيد عموم الأفراد. واليوم لغة الوقت المطلق، وعند الطائفة العلية المراد به هنا يوم الشأن الإلهي، وهو الآن الدائم الذي لا يتجزأ بين الزمانين، وهو البرزخ بين الماضي والمستقبل. فإن الأسماء الإلهية لها أيام أطولها يوم ذي المعارج، وهو من خمسين ألف سنة مما نعده من أيامنا، وبانتهائه ينتهي الغضب الإلهي في المغضوب عليهم من أهل النار الذين هم أهلها، وما هم منها بمخرجين. وأصغرها يوم الشأن الإلهي، والشأن لغة الطلب والقصد، يقال شأنت شأنه أي قصدت قصده. وعند الطائفة العلية شؤون الحق تعالى هي الأحوال التي يتقلب الحق تعالى فيها، وليست إلاّ مصارف الأسماء الإلهية، وليست إلاّ ما تقتضيه الممكنات من الأحوال. وتسأله من الحق تعالى أن يوجده لها، فثبات الممكنات الألوهية على حال واحدة لا يصح. ول تقلب للألوهية إلاّ في أحوال الممكنات، والممكنات لا نهاية لها. فالتقلب الإلهي ل يتناهى. فلذا هو كل يوم من أيام الأنفاس في شأن، بل شؤون. فإن قوله:﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾[الرحمن:55/29].بالنسبة إلى كل فرد فرد من الممكنات.

فالحق تعالى يتقلب في الأحوال، والممكنات الأحوال تنقلب عليه بسؤالها وطلبها منه تعالى، والسؤال بمعنى الطلب قد يكون بلسان الظاهر والمقال وهو سؤال الصورة، مع لسان الباطن وهو سؤال الروح والحال، ومع لسان الاستعداد الذاتي الكلي الغيبي الساري الحكم من حيث الاستعدادات الجزئية الوجودية التي هي تفاصيله، وتتجدد بتجدد أطوار الوجود. وهذا السؤال مجاب ولا بد بعين المسؤول فيه، مع سرعة الإجابة. ويليه في الإجابة بعين المطلوب مع السرعة سؤال لسان الحال. وتارة يكون السؤال بلسان الباطن فقط، وتارة يكون السؤال بلسان الظاهر مع رقائق من الباطن. فلكل ممكن فرد فرد في كل نفس سؤال، بل الأسماء الإلهية لها في كل نفس سؤال من الاسم الجامع. فالفقر والاحتياج لازم للممكن ذاتي، له في كل زمان فرد، وهو يوم الشأن الإلهي، مستعد للسؤال بالاستعداد الذاتي. غير أنه لااستعداد للممكنات لسؤال الطاعة المعصية إل للثقلين. وما عداهم فطاعتهم ذاتية لا استعداد لهم لغير الطاعة. والثقلان الجن والإنس، لهما استعداد سؤال الطاعة والمعصية زيادة على سائر الممكنات، فيسألان من الحق تعالى إيجاد الطاعة والمعصية لهما فيجيبهما لذلك، ويوجد فيهما الطاعة والمعصية. فالفعل فعل الله حقيقة لأنه في التكوين لمن قال له التخيير «كن». والفعل الصادر من العبد المكلف، وإن كان لله حقيقة فقد حكم تعالى عليه بأن منه حسناً وسيئاً. وأضاف تعالى الفعل إلينا في كتبه وعلى السنة رسله - عليهم الصلاة والسلام - لكوننا محلاً لظهور الفعل، فإن كان الفعل شيئاً أضفناه إلينا بإضافة الله. إذ الصحيح أن لا فعل مربوط بين حق وخلق، وغير مخلص لأحد الجانبين، فما ثم إلا وجود الحق تعالى . والتغيرات الظاهرة في هذه العين أحكام أعيان الممكنات، فلول العين ما ظهر الحكم، ولولا الممكن ماظهر التغيير، فلا بد في الأفعال من حق وخلق، وهو تعالى، آخذ بنواصي عباده إلى ما أراد وقوعه منهم، وماأراد منهم إلاّ ما هم طالبون له باستعدادهم، فكلفهم وأمرهم ونهاهم وعاقبهم وغضب عليهم ورضى عنهم. فالشقاء للغضب الإلهي والسعادة للرضى الإلهي. فيجب على العبد أن يرضى بمايرضى الله ويغضب مم يغضب الله، فإنه تعالى وصف نفسه بالرضا والغضب والكراهة. فمن ارتفع عن أحد الوصفين فليس بكامل، بل ناقص. قال تعالى في حق الكامل:﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾[الحجر:15/96].

فمن خرج عن هذاالصراط فقد خرج عن الاعتدال وانحراف عن الاستقامة. وقد شرع تعالى لنا الحب في الله والبغض في الله. والغضب من جملة الأخلاق الإلهية التي أمرنا بالتخلق بها، ووصف الله بها نفسه قال:﴿وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ﴾[النساء: 4/93].

وقال:﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾[النور:24/9].

وتقول الأنبياء يوم القيامة: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. لا يقال أن الله أمرنا بالرضى بالقضاء فيلزمنا أن لانغضب من فعل من أفعال الله، لأنّا نقول القضاء حكم الله، وهو الذي أمرنا بالرضا به. والمقضي هو المحكوم به فلا يلزم الرضى بالقضاء الرضى بالمقضي: أمرنا بالرضاء بالقضاء إجمالاً، فإذا فصله حال المقضى به انقسم إلى ما يجوز الرضى به وإلى ما ل يجوز الرضى ببعضه، فيجب الإيمان بالخير أنه خير، كما يجب الإيمان بالشر أنه شرٌ. وأن الشر ليس إلى الله من كونه شراً لا من كونه عين وجود، فإنّ الوجودكله خير. فمن وجود عين الفعل هو إلأى الله، ومن كونه شراً ليس إلى الله. كما قال صلى الله عليه وسلم : «والشر ليس إليك».

فالمؤمن ينفى عن الحق ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾[النحل:16/40].

ولاشر شيء من الأشياء مع قولنا أن الشر ليس له تعالى، مع قوله تعالى:﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء﴾ [الأعراف:7/28].

فالمأمور بالتكوين الذي تعلّقت به الإرادة هو كون عين الشيء وإيجاده، وكونه إيماناً أو كفراً أو طاعة أو معصية حسناً أو سيئاً، فذلك حكم الله في عين ذلك الشيء. وحكم الله في الأشياء قديم لا تتعلق به الإرادة، فإن متعلق الإرادة الممكنات.فكما لا يأمر بالفحشاء لا يريدها، لأن كونه فاحشة حكم الله فيها لاعينها. وقد قلنا أن القديم لا تتعلق به إرادة. وكذا قوله تعالى:﴿ قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ﴾[النساء:4/78].

فليس ذلك في العين المحكون بأنها سيئة في الشرع. وذلك هوالشر الفحش، وإنم هو فيما يسوءك من مخالفة غرضك وينافر طبعك، وهو قولهم:﴿ إِنَّا تَطَيَّرْنَ بِكُمْ﴾[يس:36/18].

وكذا قوله:﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾[الشمس:91/8].

ألهمها فعلمت الفجور فجوراً والتقوى تقوى، لكي تسلك طريق التقوى وتجانب طريق الفجور. فتأدب بآداب الأنبياء والكمّل من أتباعهم، وتخلق بأخلاق الله واعرف المواطن وأحكامها، أين موطن الغضب الإلهي من موطن الرضى، يفعل العبد فعلا أو يقول قولا فيرضى ربه أو يغضبه. والحق تعالى مع عبيده بحسب أحوالهم، فإنهم الذين يسألونه باستعداداتهم الكلية والجزئية ما يفعله ويوجده فيهم، فيجيب سؤالهم بم يسعدهم ويرضيه، أو يشقيهم ويغضبه، فما حكم فيهم إلاّ بهم. وهذا من حجته البالغة عليهم. وقد أجمع الرسل والأنبياء وورثتهم من الأولياء أنه لا فاعل إلاّ الله، وأجمعو على أنه إذا ظهر في مسألة ما حكم من أحكام التوحيد مما يزيل حكم الشرع كمن ينسب الأفعال كلها إلى الله تعالى من جميع الوجوه، فلا يبالي فيما ظهر من موافقته أو مخالفته. فمثل هذا التوحيد يجب الإعراض والتنزيه عنه، فإنه خرق للشريعة ورفع لأحكام الله. وإياك والاعتداد يقول القائل، وإن تداولته الألسن وجرى مجرى المثل السائر:

|

من كان يعلم أنّ كل مشاهد |

فعل الإله فما له أن يغضب |

فإن هذا القول جار على ماعليه أهل وحدة الشهود فهم يقولون: على من نغضب وموجب الغضب هوالفعل ولا فاعل إلا الله. وذلك أنّهم غلب عليهم إدراك الحق في كل حقيقة من الحقائق على وجه غلب عليهم فيه الحق تعالى على أمره، فلم يدركو نفوسهم وذهلوا عن العالم حالا لا علماً ومقالاً، فصاروا غير مكلفين. فإذا سئلوا عن الكثرة المشهورة والتعددات المدركة لم يستطيعوا جوابا. فلو قيل لأحدهم في مسألة لقال هو، فإذا قيل له من السائل لقال هو، وإذا قيل له من المسؤول لقال هو، وهذه حالة مذموم الوقوف فيها تعرض لبعض السالكين. وقد حذر منه المشايخ العارفون، فإنه مدحضة ومزلة أقدام السالكين. وهي سلم الزندقة ومدرجة الإباحة ومفتاح أبواب الوساوس الشيطانية. فلا يصح هذا التوحيد من عاقل مؤمن بالله وملائكته وكتبه ولاسله. وكيف يكون عارفاً من كان في كما لعقله ويعطل الألوهية وأسماء الله تعالى فإنه تعالى مسمى باسماء اللطف والقهر والرضاء والغضب. فلا بد «في من» و «على من» فلا بد من الفغير حكماً، فإنّ الألوهية تطلب الغير بذاتها على وجه لا يناقض التوحيد لامشروع، والفناء إنّما هو حكم لا عين. فإنّ العالم باق على حاله ما فنى.

يقول سيدنا محي الدين :

|

فليس الكمال سوى كونه |

|

فمن فاته ليس بالكامل | |

|

ويا قائلا بالفناء أتئد |

وحوصل من السنبل الحاصل | ||

|

ولا تتبع النفس أغراضه |

|

ولا تمزج الحق بالباطل | |

فمن كان مغلوباً في إدراكه لا يتأثر باطناً ولا ظاهراً إذا حضل م ينافي غرضه وينافر طبعه عذرناه إذا لم يغضب لله إذ لم يغضب لنفسه، فإنه خرج عن خطاب التكليف، فإذا لم يكن الأمر كذلك فلا عذر للمكلف في عدم الغضب لله. ففي الصحيح:

من رأى منكراً فليغيره بيده وهو للحكام، أو بلسانه، فهو للعلماء، او بقلبه وهو أضعف الإيمان ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ﴾[ النساء:4/171]، وإفراط التوحيد الذي يؤدي إلى نفي الشرائع الإليهة غلو في الدين والتوتحيد، كما ان توحيد المحجوبين تفريط، وخير الأمور أوسطها، وهو طريق الأنبياء والرسل والأولياء وتوحيدهم، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم.

|

|