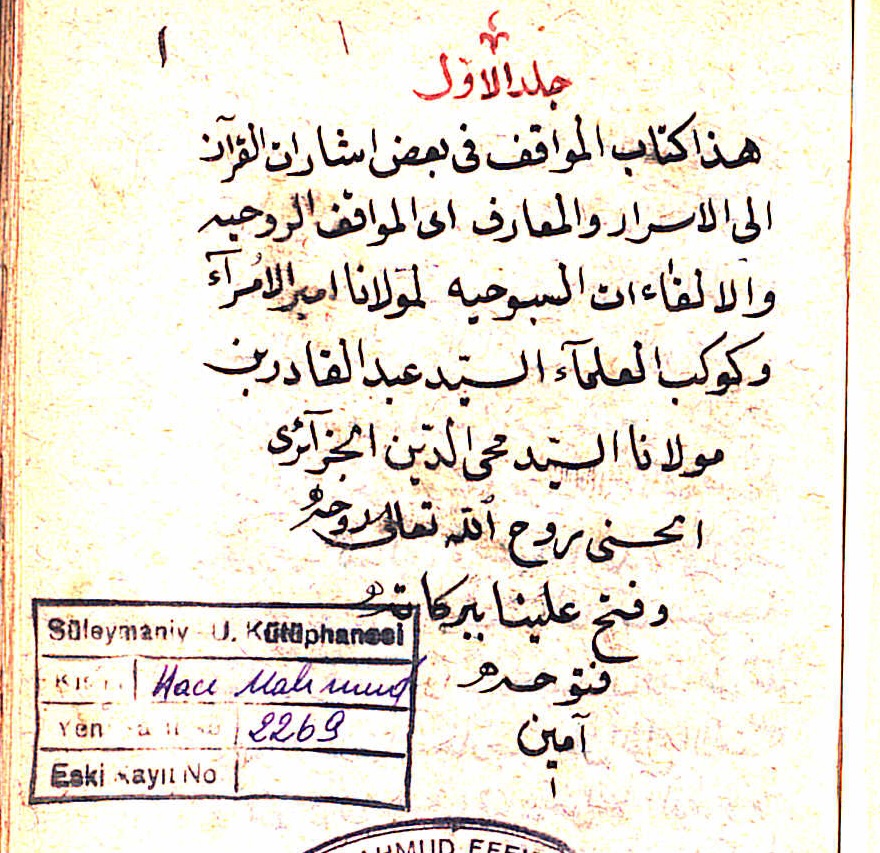

المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف

للأمير عبد القادر الحسني الجزائري

|

|

348. الموقف الثامن والأربعون بعد الثلاثمائة

قال تعالى:﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾[محمد: 47/19].

اعلم أن العلم المأمور به هو العلم بألوهية الإله، واختصاصه بمرتبة الألوهية لا العلم بذات الإله، فإن العلم بذات الإله محال، إذ العلم يقتضي الإحاطة بالمعلوم، والإحاطة بذاته محال، وإن كانت الذات تدرك من بعض الوجوه فلا يحاط بها. وليس للعقل مدخل في الكلام على الذات بوجه ولا حال، والخوض بالعقل فيما إدراكه محال تعب من غير طائل ووبال. وقد أراحنا الله تعالى رحمته من ذلك فقال:﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾[ آل عمران: 3/28 وآل عمران:3/30].

أي يحذركم الخوض بعقولكم في نفسه وذاته، فلا يخبر عن ذاته إلا هو تعالى، أو رسله صلى الله عليه وسلم بما يوحيه إليهم، وكل من اقتحم هذا التحذير وتكلم في الذات بالعقل أخطا. وللعلم بألوهية الإله وتوحيده، طريقان، أحداهما : بالنظر العقلي، وقرره الحق تعالى على ما أدرك من ذلك ووافقه، لكل على حد محدود ووجه مخصوص، لا مطلقا بيناه في هذه المواقف، فلينظر في محله وغاية ما أدرك العقل من ذلك أنه رأى أشياء هي كما عنده، فوصف الحق تعالى بها وأدرك أشياء هي نقائص غيره فنفاها عن الإله تعالى ونزهه عنها، وعند

السبر، والتحقيق ما أدرك العقل إلا نفسه فإنه ما علم من الإله تعالى إلاّ ما علم من نفسه وعليه ذاته من نقص وكمال، فقاس الإله الحق على ذاته.

الطريقة الثانية: هي ما جاءت به الكتب المنزلة وأخبرت به الرسل المرسلة من نعوت الإله الحق، ولم يوافق العقل الإله فيما أخبر به عن نفسه وأخبرت به رسله -عليهم الصلاة والسلام - الذين هم أعقل الخلق وأعلمهم بالله الذي أرسلهم. فما أعظم جهالة العقل حيث لم يقبل ما أخبر الله به عن نفسه إلا بكره وتأويل مخفي. هذه الكلمة المشرفة التي هي أفضل ما قاله رسول صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، وجعله الشارع تعصم الدماء والأموال إلاّ بحقها، وهي (لا إله إلا الله)، لا معبود إلى الله. أي لا معبود في كل صورة عبدت من ملك وإنس وجن وشمس وقمر وكوكب وحيوان وشجر وحجر وطبيعة إلاّ الله، فأنه تعالى الظاهر، وتلك الصورة هي مظاهر وتعينات للإله الحق، والمظاهر والتعينات معدومة في الحقيقة، فليس الوجود إلا للمتعين الظاهر، سبحانه وتعالى، وليس هناك حلول ولا اتحاد ولا امتزاج فافهم. وكل عابد إنّما قصد بعبادته وتذلله في نفس الأمر الحقيقة التي بيدها الضر والنفع والعطاء والمنع، وليس ذلك إلاّ للواحد الأحد تعالى فهو المقصود المراد لكل عابد، سواء عبد العابد معبوده لذاته، كمشركي العجم من مجوسي ومانوي غيرهم، أو عبده تقربّا إلى الإله الحق بعبادته، كمشركي العرب فإنهم قالوا:﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾[ الزمر:39/3].

عظموا الإله الحق أن يصلوا إليه بأنفسهم وسائط تقربهم إليه. وهذا أول دليل على ذكاء العرب وفطنتهم وكرم أخلاقهم وفضلهم على مشركي العجم، ولولا أن الله تعالى سمى العرب مشركين وذمّهم وتوعدهم لكان لقائل أن يقول شرك العرب غاية الأدب والتعظيم للإله - الحق - فإنّهم نزهوه عن القرب منه بأنفسهم.

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾[الزخرف:43/9].

فقائل ( لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) قد وحد الكثرة المتوهمة في الصور المتخيلة، بمعنى اعتقد وعرف أن هذه الكثرة اعتبارية لا وجود لها في نفس الأمر، الموجود فيها واحد، وهو الله المقصود بالعبادة، فهي كالكثرة الإسمائية، له تعالى، والمسمى واحد. فقد ورد في الصحيح:((أن لله تسعا وتسعين اسماً)). وورد أيضاً ((بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك)).

فكما أن كثرة الأسماء لا تقدح في وحدة المسمى، كذلك كثرة الصور التي هي مظاهر وتعينات لا تقدح في وحدة المعبود المقصود من كل عابد فآية:﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾[محمد: 47/19].

هو في توحيد الكثرة وإفراد العبودية والذلة والخضوع للواحد الحق تعالى مثل قول تعالى:﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ﴾[العنكبوت: 29/42].

ومثل قوله تعالى:﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ﴾[ الإسراء:17/23].

أي قضى وحكم أن لا يعبد إلا إياه تعالى بالقصد والإرادة الحقيقية باطناً، وإن توجّهت عبادة المشركين في الظاهر إلى الصور. وقال تعالى:﴿ وَمَ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾[الذاريات: 51/56].

خلقهم لأجل عبادته والذلة والخضوع له تعالى، فلا يمكن أن يكون منهم غير ما خلقهم له. وفي الصحيح:«كلّ ميسر لما خلق له».

فإن قيل: إن بعض الأناسي قد ادعى الألوهة لنفسه كفرعون وأمثاله. قلنا: تلك الدعوى باللسان ظاهراً، وأما باطناً فإنه يعرف نفسه عيداً ذليلاً عاجزاً تؤلمه قرصة برغوث وتزعجه عضة ناموس. وقد طبع الله على قلب كل متكبر جبّار أن لا يدخله كبر ولا جبروت، وإن كان يدعي الكبرياء والجبروتية ظاهراً. ومع هذا المنزع الغريب لهذه الكلمة المشرقة فإنها تفيد توحيد الإله المعبود كما هو الإجماع على ذلك، فإنَّ قائلها بهذا المعنى الذي نزعنا إليه يعتقد أن الكثير من حيث المظاهر والتعينات واحد من حيث العين والمرتبة التي هي الألوهية.

وما نسب لسيدنا الشيخ الأكبر أن «لا إله إلا الله »لا تفيد التوحيد فباطل. وكم من كلام مستقيم وآفته من الفهم السقيم. ولو نُسب هذا إلى غيره كالحنفي لكان له وجه، فإنّه يقول إفادة كلمة (لا إله إلا الله ) التوحيد بالعرف الشرعي ل بالوضع اللغوي. ولما كان هذا الذوق الذي أشرنا إليه في معنى كلمة التوحيد ليس من شأن من خاض في الكلام على معنى هذه الكلمة المشرفة من متكلم ونحوي احتاجوا إلى تقدير متعلق فقالوا معنى ( لا إله إلا الله): لا معبود بحق إلا الله. لأنهم رأو كثرة الصور المتوجه إليها بالعبادة والخضوع فظنوا أنها قائمة بأنفسها، وأنه ليس باطنها حقاً مقوماً لها، وبوجوده صارت موجودة لهذا الوهم، وما عرفوا أن تلك الصور المتخيلة باطنها حق، وهو المقصود بالعبادة المتوجه إليه لجلب النفع ودفع الضر عرف ذلك العابد أو جهله

﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾[ الأحزاب: 33/4].

|

|