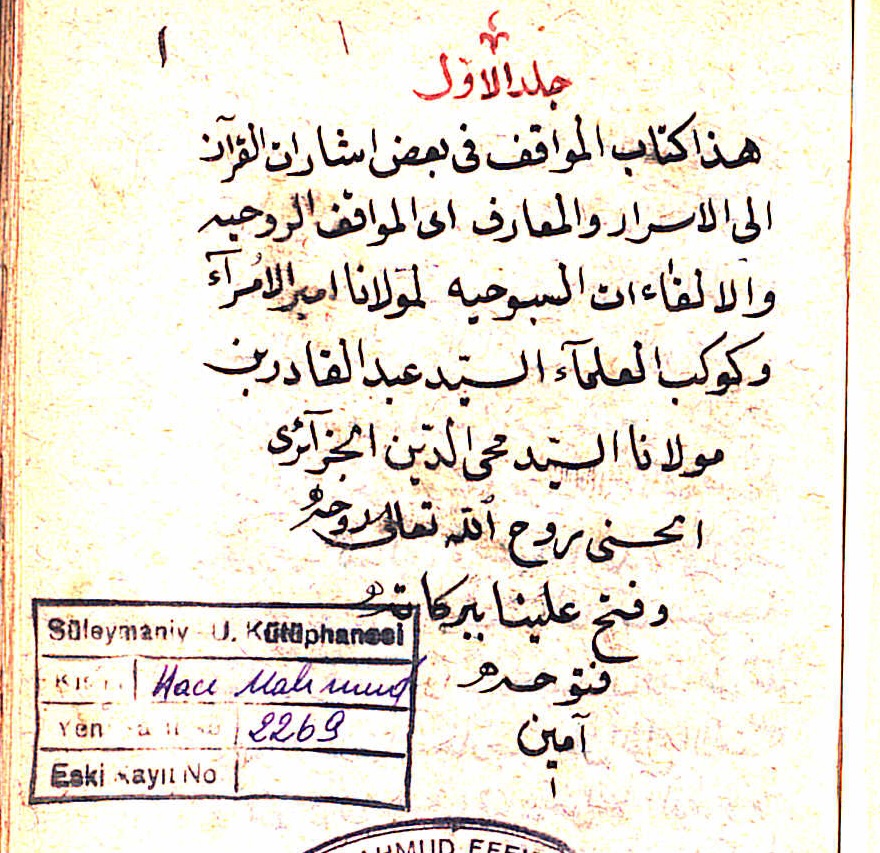

المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف

للأمير عبد القادر الحسني الجزائري

|

|

233. الموقف الثالث والثلاثون بعد المائتين

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾[الشورى: 42/ 30].

وورد في الخبر: ((أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان دينه صلباً اشتدَّ بلاؤه. وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على وجه الأرض، وما عليه خطيئة)).

أخرجه الإمام أحمد في المسند له، والترمذي، وابن ماجه. وورد في خبر آخر: ((أشد الناس في الدنيا بلاء نبي ُّ أو صفي)). رواه البخاري في التاريخ، وورد في خبر آخر: ((أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، لقد كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرحاً بالبلاء من أحدكم بالعطاء)). رواه الحاكم في المستدرك والترمذي و النسائي. هذا في الغالب، وإلاَّ فقد ورد في بعض الأخبار: ((أن لله عباداً يحييهم في عافية، ويميتهم في عافية، ويبعثهم في عافية، ويحشرهم في عافية ويدخلهم الجنة في عافية)). ذهب عنّي مخرجه.

واعلم أنه لا إشكال ولا تعارض فيما بين الآية والأحاديث. فإن الآية واردة في مسمّى المصيبة حقيقة، وهي التي لا نكفر بها خطيئة، ولا ترفع بها درجة، والأحاديث واردة في مسمّى المصيبة مجازاً، بحسب الظاهر، وهو المسمّى ابتلاء واختباراً وتمحيصاً. وبهذه الأسامي ورد في الكتاب والسنة، بكثرة. وجاء بلفظ المصيبة قليلاً مجازاً فلهذا نقول: ما يحل بالإنسان من الآلام التي لا توافق الطبع ثلاثة أنواع: مصيبة، وهو ما يصحبه التسخّط والاعتراض، وهو خاص بالكفار وبعض ضعفه الإيمان، وابتلاء و تمحيص واختبار، هو الذي يصحبه الصبر وعدم التسخّط، وهو لأهل الإيمان الكامل. ورفع درجات، وهو ما يصحبه الرضى ويحصل به الترقي في درجات القرب، و هو خاص بخاصته الخاصة من الأنبياء، و الكمّل من ورثتهم، فليس للأنبياء وورثتهم كسب، يوجب أن يكون ما يحل بهم مصيبة. وما يكتسبه الإنسان إمَّا كفراً أو معاصي كفارٍ وإمّا معاصي أهل قطيعة ممّن ينسب إلى الإيمان، وإما معاصي لا يخلو أهل الإيمان منها غالباً، وإمَّ معاصي صورة لا حقيقة، وهو ما سمّاه الله تعالى معصية في حق الأنبياء، وسموه هم كذلك أدباً، لكمال معرفتهم بالله تعالى ، وعلوُّ مرتبتهم على من سواهم عليهم الصلاة والسلام ولو صدر من غيرهم ما جرى عليه اسم المعصية شرعاً، ولا خاف فاعله عقوبة عليه أصلاً، كمعاصيهم التي خافوها يوم القيامة، وذكروها في ذلك الموقف الهائل، مثل الأكل من الشجرة ناسيا. والناسي لا يدخل تحت حدّ المعاصي، فإنه الفاعل التارك بقصد المخالفة وقد قال تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾[طه: 20/ 121].

ومثل كذبات الخليل (عليه السلام) وهي قوله لسارة إنها أختي، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله: إني سقيم. وهذه معاريض فيها مندوحة عن الكذب. ومثل دعوة نوح (عليه السلام) على قومه، عندما يئس من إيمانهم وسؤاله ربّه ما ليس له به علم. وهو قوله: ﴿إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي ﴾[ هود: 11/ 45].

ومثل قتل الكليم (عليه السلام) القبطي الكافر ونحو هذا مما خافوه وبكو منه، ولو صدر منهم غير هذا لذكروه في ذلك اليوم، الذي تبلى فيه السرائر، فما يحلُّ بالكفار، وضعفة الإيمان فهو مصيبة. وما يصيب خاصة المؤمنين فهو تكفير سيئات، كم ورد في الأخبار الصحيحة، وما يصيب خاصة الخاصة كالأنبياء و الصالحين الأمثل فالأمثل، فهو ترقي درجات ونعم خفّيات، وقد أمر الله تعالى رسوله الأكرم محمداً (صلى الله عليه وسلم) أن يقول للكفار: ﴿قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾[التوبة: 9/ 51].

أي «لا علينا » لحسن عاقبته وعظيم فائدته. وفي ضمنه: لن يصيبكم إلاَّ ما كتب الله عليكم « لا لكم» لشؤم عاقبته كشؤم بدايته، وسوء باطنه ك ظاهره. فم يحل بالأنبياء والأمثل فالأمثل ظاهره محنة وباطنة منحة، وهو تعالى قادر أن يرفعهم درجات الكمال من غير ابتلاء. ولكن حكمته اقتضت هذا. فلا يسأل عمّا يفعل، فانظر يا أخي ما أوضح الحقائق، وما أجلاها وما أبردها على القلوب المنورة، وم أحلاها..!.

برفع «كلُّ» أي كل شيء خلقناه بتقديرنا له وتصورنا إياه في علمنا هو نحن؛ لأنَّ التصور ليس بزائد على المتصوّر، فوجوده وجوده، ولا وجود للمقدر المتصوّر (اسم مفعول)، غير وجود المتصّور اسم فاعل.

|

|