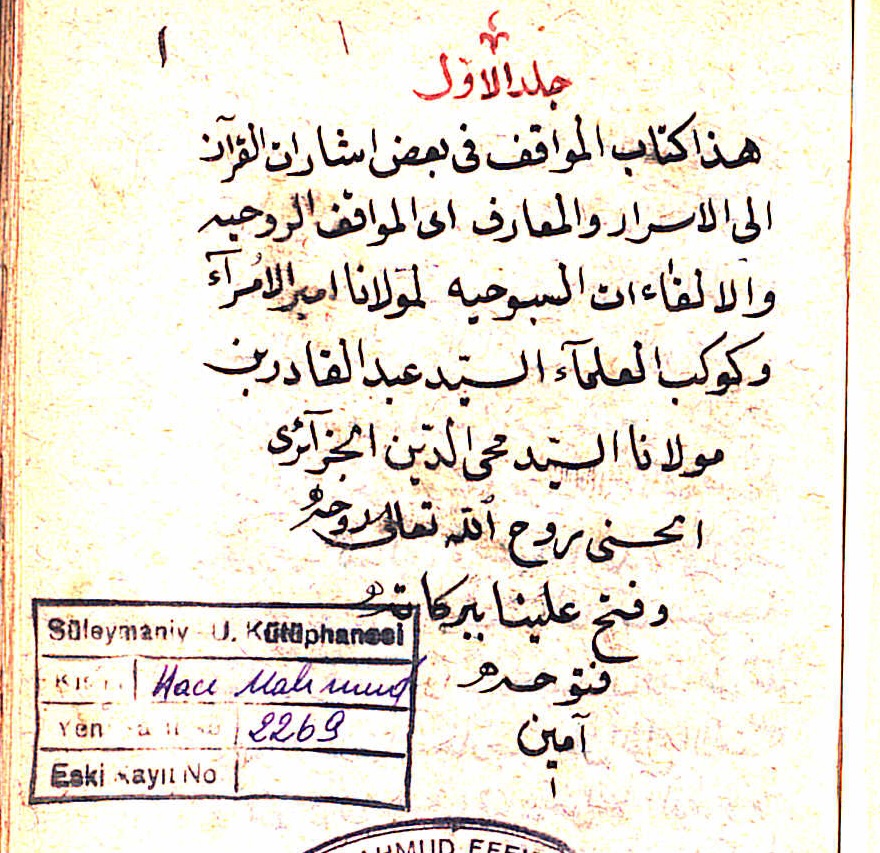

المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف

للأمير عبد القادر الحسني الجزائري

|

|

283. الموقف الثالث والثمانون بعد المائتين

قال تعالى: ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ فَمَا لِهَـؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً، مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيداً﴾[النساء: 7/ 78- 79].

سألني بعض إخواني توضيح جواب السؤال الثامن والثلاثين، من أسئلة الحكيم الترمذي لسيدنا الشيخ الأكبر رضي الله عنهما كقوله في السؤال: ما الإذن في الطاعة و المعصية من ربّنا؟! أبهم السائل في السؤال، وسوّى بين الطاعة والمعصية، وهو يعلم أنهما غير متساويتين، حيث كان السؤال سؤال اختبار وابتلاء.

قول سيدنا الجواب قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء﴾[الأعراف : 7/28]

يريد أن الطاعة والمعصية غير متساويتين في الإذن، بمعنى الإرادة والأمر. فكما أنه تعالى لا يأمر بالفحشاء، لا يأذن فيه، ولا يرضاها، ولا يريدها، من حيث أنها معصية محكوم عليها بذلك لكن قضاها وقدّرها.

قول سيدنا: «فالإذن الذي تشترك فيه الطاعة والمعصية هو الإذن الإلهي، في كون المأذون فيه فعلاً». يريد (رضي الله عنه) أن الإذن بمعنى الإرادة، والأمر الذي تشترك فيه الطاعة والمعصية هو الإذن الإلهي، في كون المأذون فيه فعلاً مطلقاً ل مقيداً، بكونه طاعة أو معصية أو خيراً أو شراً، وأما الإذن الإلهي الشرعي الوضعي فلا مشاركة بينهما فيه، بل الطاعة مأمور بها، مأذون فيها، والمعصية منهي عنها، ممنوع منها شرعاً.

قول سيدنا: «لا من طريق الحكم، لأن حكمه في الأشياء بالطاعة والمعصية هو عين علمه بها في هذه الحالة. فلا يكون مراداً، فلا يكون الحكم مأموراً به». يريد رضي الله عنه أن الإذن الإلهي الذي اشتركت فيه الطاعة والمعصية هو الفعل من حيث كونه فعلاً، من طريق الإطلاق والتجرد عن الحكم عليه، لا من طريق الحكم الذي هو إثبات شيء أو نفيه عن الفعل، بأنه كذا بمعنى طاعة أو معصية. لأن حكمه في الأشياء بالطاعة والمعصية، هو عين علمه بها بهذه الحالة، عند تلبّس المكلّف، وظهوره منه، ونسبته إليه. ولهذا نقول، كما في القول الحق: الحكم عند الله في كلّ مسألة اختلف علماء الشريعة فيها واحد، والمصيب واحد لا بعينه، والمخطئ معذور. ولما كان حكمه في الأشياء، عين علمه بها، والعلم قديم، فمعلومه الذي هو عينه قديم، و القديم لا يكون مراداً، والذي يدخل تحت الإرادة هو الحادث. فحكم الله في الأشياء غير مخلوق، فلا يكون مراداً عقلاً، لكن الإرادة للطاعة ثبتت سمعاً دون المعصية، فنثبته إيماناً، كما أثبتنا ما ورد سمعاً، ممّا لا تقبله العقول إيماناً. وأمَّا المعصية فلم يرد سمع بأنها مرادة، بل السمع ورد أنها غير مرادة.

قول سيدنا: «والمحكوم به وعليه وهو المراد والمأمور به، فلا يصح الإذن في الطاعة والمعصية، من حيث أنها طاعة ومعصية، قال تعالى: ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ (من حيث أنه فعل)، فَمَا لِهَـؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً﴾[النساء: 7/ 78- 79].

فأنكر عليهم أن تكون السيئة من عند محمد (صلى الله عليه وسلم) كم قال في موسى: ﴿ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ﴾[الأعراف: 7/131].

فقال لهم: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾[النساء: 7/79].

لا من محمد (صلى الله عليه وسلم) ».

يريد (رضي الله عنه) أنَّ المحكوم به، وهو الحسن و القبح والخير والشرّ، وعليه، وهو الفعل، وهو المراد للحق تعالى وهو المأمور به؛ لا يصحّ الإذن في الطاعة والمعصية من حيث أنه محكوم عليها بذلك. لأن كون الفعل طاعة ومعصية، وحسناً وقبحاً، وخيراً وشراً ليس عينه، وإنما ذلك حكم الله فيه، وحكم الله غير مخلوق، فل يكون مأذوناً فيه، ولهذا لما حكى تعالى قول الكفار، ونسبتهم الحسنة والملائم لهم إلى الله، والسيئة وغير الملائم لهم إلى محمد (صلى الله عليه وسلم) أنكر عليهم ذلك، وردّه عليهم، وقال له: قل للكفار الكلّ، من الحسنة و السيئة من عند الله، من حيث أنها فعل وخلق له، وذمهّم بقوله: ﴿ فَمَا لِهَـؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً﴾.

أي لا يفرِّقون بين الحادث الذي هو المحكوم به وعليه، وبين القديم، وهو حكم الله تعالى ـ، لعدم فقههم وعلمهم بحقائق الأشياء.

قول سيدنا: «فاحتجاجنا في مسألتنا إنما هو بقوله: ﴿ قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ﴾.

أضاف ا لكلّ إلى الله. والكلّ خير، وهو بيده. والشر ليس إليه». يريد (رضي الله عنه) عنه: أن قوله: ﴿ قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ﴾. حجّة في أن الإذن الإلهي في الطاعة والمعصية والحسن والقبيح والخير و الشرّ إنما هو من حيث أنه فعل مجرّد، غير محكوم به وعليه، فإن الكلّ خير، من حيث أنه فعل الله تعالى إذ الشرّ ليس إليه تعالى، كما ورد في الصحيح:

((الخير كله بيديك والشر ليس إليك)).

وكذا سئل عن قول سيدنا، آخر جواب السؤال التاسع والأربعين، والموفى خمسين «فاعبده لا تعبد أنت. فإن عبدته من حيث عرفته فنفسك عبدت» يريد (رضي الله عنه) أن كلّ أحد لابدَّ أن يعرف ربّه من وجه ما يتعرّف إليه الحق تعالى بذلك، حتى المسمّى معطلاً. فما جهله أحد من كلّ وجه، وما ع رفه أ حد من كلّ وجه. فهو تعالى المعروف المجهول. فمن عبده تعالى من حيث معرفته به فإنما عبد نفسه. فنهاه الشيخ (رضي الله عنه) أن يعبده من حيث هذه المعرفة بقوله: «لا تعبد أنت» أي لا تعبد نفسك وذلك لأنَّ الحق تعالى لا يتعرّف لعبد من العبيد إلاَّ من حيث نفسه واستعداده. فما عرف أحد موجده تعالى إلاَّ من حيث نفسه، فنفسه عرف، ولها عبد وخضع، فالتجلّي الإلهي لا يكون إلاَّ بحسب الاستعداد، غير هذا لا يكون، وإلى أصحاب هذه المرتبة، الإشارة بقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾[فصلت: 41/ 46]، ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾[الجاثية: 45/15].

وقوله: ﴿ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾[يونس: 10/108].

أي عنها، من طريق الإشارة، لا من طريق التفسير.

قول سيدنا: «وإن عبدته من حيث لم تعرفه فنسبته إلى المرتبة الإلهية عبدت». يريد (رضي الله عنه) : أنَّ من جعل معرفته بمعبوده، من حيث معرفته بنفسه، كلا معرفة، و عبده من حيث لم يعرفه فنسبته أي المعبود إلى المرتبة التي هي الألوهة عبد، وإنما كانت العبادة من حيث الجهل بالمعبود، متعلّقها نسبة الألوهة لأن الصنعة لا تعرف صانعها، والمخلوق لا يعرف خالقه، والمعرفة العقليّة السلبيّة، وهي أن الإله ليس كذا وليس كذا، ليست بمعرفة به، وإنّما نعوت النقص والإمكان التي لك، نفيته عنه، فتميزت أنت عنه، وما تميّز هو لك بهذا. وإلى هذه المرتبة الإشارة بقوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾[الصافات: 37/ 180].

وقوله: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ﴾[الصافات: 37/ 159 – 160].

قول سيدنا: «وإن عبدته غيباً من غير مظهر ولا ظاهر ولا ظهور، بل هو هو لا أنت ، وأنت أنت لا هو فقد عبدته. وتلك المعرفة التي ما فوقها معرفة»، قوله: «غيباً»، بالغين المعجمة والباء الموحدة. وقوله: «من غير مظهر» الخ. بيان للعبادة بالغيب، هذا الذي فهمته من كلام سيدنا (رضي الله عنه) ـ. وقال بعض إخواننا: هو عيناً بالعين المهملة و النون معتمداً على النسخة المصحّحة على خط سيدنا. وسيدنا لا ينقط إلاَّ قليلاً، فلعلّ هذه اللفظة لم ينقطها، يؤيّد ما ذهبنا إليه نَّ العبادة محصورة في الغيبة والحضور بأنواعه، لا ثالث لهما. وقول العارف الشعراني (رضي الله عنه) : كان شيخنا يعني الخواص (رضي الله عنه) يقول: «الخطاب مع الغيبة أقوى في التنزيه من الخطاب مع المواجهة والحضور، لأنَّ الحقائق تعطي أنَّك ما حضرت إلاَّ معك، لا مع ربّك»، وتأمل قوله لمحمد (صلى الله عليه وسلم) ـ.

﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾[هود:11/123].

كيف أتى بضمير الغائب في قوله: «فاعبده» ثم ساق عبارة سيدنا هذه الخ. ثم قال: «وعندي أن عين العبادة لله بالغيب هي عين العبادة لله مع الشهود، على حد سواء، لأن الإنسان، وكل عابد لا يصحّ أن يعبد معبوده إلاَّ على شهود، إمَّا بعقل وإمَّا ببصيرة؛ فصاحب البصيرة، لولا شهوده بها ما صحّت له عبادة، فما عبد إلاَّ مشهوداً غائباً...». إلى آخر كلامه. يريد (رضي الله عنه) أنك إن عبدت معبودك على أنه غيب عنك، منزّه عن معرفتك، به وجهلك من غير أن تشهد له مظهراً، ولا تشهده ظاهراً، ولا ظهوراً، بل تعبد معبوداً غيباً مطلقاً لا تعرف منه سوى وجوده، وافتقارك إليه في وجودك وبقاء وجودك، لا تدركه الأبصار، إذ لو أدرك بالأبصار ماكان غيباً، وهو غيب بلا ريب، فكلّ من قال إنه رآه فما رآه، إذ الحقائق تعطي أنه لا يرى الله إلاَّ الله، ولا يعرف الله إلاَّ الله، فهو هو لا أنت. أي هو الرائي نفسه منك، لا أنت العالم بنفسه منك، لا أنت، لأنَّ الممكن لا يعرف موجده إلاَّ من حيث أنه موصوف بالوجود. فنفسه تعالى علم. وأنت أنت هو، أي أنت الموصوف ب الجهل وعدم الإدراك له تعالى، من حيث أنك ممكن، لا من حيث هو وجودك، فهذه المعرفة لا تحديد في معروفها. فهي فوق كل معرفة، إذ كلّ ما سواها من المعارف فيها تحديد. قال تعالى: ﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾[هود:11/123].

بضمير الغيبة. فالعبادة على الغيبة، لما فيها من التنزيه وعدم التحديد أفضل من العبادة على الحضور. وإلى أصحاب هذه المرتبة الإشارة بقوله: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾[البقرة: 2/3].

مدحاً لهم، في غير ما آية. وأما قوله (صلى الله عليه وسلم) في حديث جبريل المشهور، لما سأله عن الإحسان: ((أن تعبد الله كأنك تراه)).

فإنما ذلك تدريب وتعليم للأدب في العبادة، فإنَّ الأصاغر، لو لم يتخّيلوا معبودهم في قبلتهم كأنهم يرونه، وأنهم بين يديه، ما تأدّبوا معه تعالى، وأمَّ الأكابر فلا يحتاجون إلى هذا، والمرتبتان الأوليان لهما فضل نسبي، وأعلى الجميع المرتبة الثالثة.

|

|