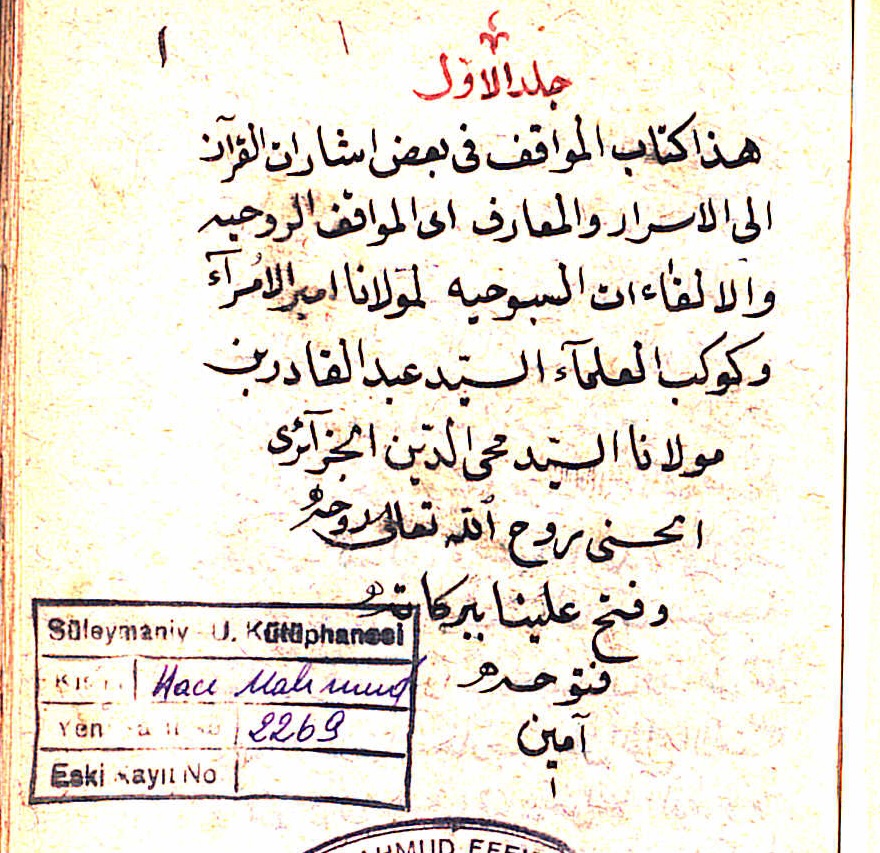

المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف

للأمير عبد القادر الحسني الجزائري

|

|

257. الموقف السابع والخمسون بعد المائتين

قال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[النور: 24/ 31].

أقول، من باب الإشارة، لا من باب التفسير: التوبة الرجوع مطلقاً، وخصّه الشارع بالرجوع من الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن حالة ناقصة إلى حالة كاملة، ومن حال شريف إلى حال أشرف. وأمر التوبة عظيم، وشرفها جسيم، ومقامه مقام كريم، ولهذا امتن الله بها وأطلقها على أشرف مخلوقاته وهم الأنبياء والمرسلون ـ صلوات الله عليهم أجمعين وكانت متضمنة لشطر المقامات التي يسلك عليها السالكون إلى الله تعالى، والشطر الآخر الزهد، والمؤمنون المُؤَيَّه بهم، المأمورون بالتوبة، هم اليهود والنصارى والمشركون والمجوس والمحمديون. فهو يدعى جميع عباده إلى سعادتهم ويخصُّ من يشاء بالتوفيق كما قال: ﴿وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾[يونس: 10/25].

فإنهم كلهم يطلق عليهم اسم المؤمن، قال تعالى مخاطباً لليهود والنصارى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ﴾.

اي: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد. فإن قلت: فلم ذكر الكتاب الذي أنزل من قبل، يعني التوراة، وأمرهم بالإيمان بها لو كان الأمر كم ذكرت؛ قلت: لكون التوراة فيها الإخبار بمحمد (صلى الله عليه وسلم) وبرسالته، وذكر بعض صفاته وشمائله وصفات أمّته، لا أنهم لم يكونوا آمنوا بها من قبل، وقال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ﴾[العنكبوت: 29/ 52].

وقال: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾[النساء: 4/51].

يريد المشركين: وقال: ﴿ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ﴾[النحل: 16/72 والعنكبوت : 29/67].

وقال فيما رواه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو في صحيح البخاري:

((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كدا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي))، فشمل قوله تعالى: ﴿توبوا﴾، وأكد ذلك بجميع، وما خصّ طائفة دون أخرى، وحيث كان المأمورون بالتوبة أنواعاً، كان مامنه المتاب أنواعاً، أدناها التوبة من الكفر، وأعلاه التوبة ممّا تخيله صاحبه ذنباً، وليس بذنب في الحقيقة، وهي توبة الأنبياء. وبينهم درجات، فاليهود والنصارى والمشركون ومن شاكلهم مأمورون بالتوبة من الكفر بمحمد (صلى الله عليه وسلم) إلى الإيمان به، فيرجعون من الاسم «المضّل» إلى الاسم «الهادي» وكلاهما داخل تحت المس الجامع «الله» فتابوا من الله بوجه، إلى الله بوجه، فما كانوا خارجين عن الله، ثم تابوا ورجعوا إلى الله، فإنّ الخروج عن الله محال، إذ هو القائل:

﴿وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ﴾[البروج: 85/20].

وإنّما التوبة منه إليه، فالتوبة ليست إلاَّ إلى الله، وجاءت إلى الربّ قليلاً، حيث كان العالم محتاجاً إلى الاسم «الربّ» حضرة تنزل الشرائع والأحكام من حلال وحرام وغيرهما، وهو أحد الأسماء الثلاثة الأمهات وهي: الله، والرحمن والربّ.

أما قوله: ﴿ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ﴾[البقرة: 2/54].

فتلك توبة عقوبة دنيوية بقتل أنفسهم كأنه يقول: ارجعوا وجودكم إلى موجدكم وخالقكم. والتوبة إلى الله إنما تكون من اسم خاص، ممّا دخل تحت حيطة الاسم «الله» إلى اسم خاص كذلك، والخروج إنما يكون من اسم خاص كذلك، ولهذا لا تكون توبة الله على العبد إلاَّ على الله. فلها بداية بالنسبة إلى الاسم الجامع «الله» فإنه مع العبيد أينما كانوا، وعلى أيّ حالة وجدوا، فهم في قبضة أسمائه يتردّدون، وتحت عزة سلطانه مقهورون، وهو المستعلي المستولي عليهم. فمن خرج عن قبضة أسماء الجلال دخل في قبضة أسماء الجمال، والعكس، ولا واسطة بينهما ولا برزخ، وتوبة العبد إلى الله لا تكون إلاَّ من إلى، فلها بداية، وهي إحدى الحضرتين الجلالية أو الجمالية، وله نهاية كذلك.

وأمَّا عامة المؤمنين المحمديين فهم مأمورون بالتوبة، والرجوع من غلبة مشاهدة بعض الأسماء التي اشتمل عليها الاسم الجامع «الله» دون بعض، فأما المؤمن العاصي فإنه مأمور ب التوبة من غلبة مشاهدة أسماء الجمال، فإنه ما جرأه على المعصية إلا تأثير أحكام أسماء الجمال فيه، كالعفو، أو الودود، وقابل التوب، والغفار والستار، والرحمن الرحيم... ونحوها. فإنه لو علم يقيناً أنه إذا عصى ربّه لا يغفر له ولا يرحمه ولا يقبل توبته ما عصى قطعاً. فأمر تعالى العاصي بالتوبة، والرجوع إلى مشاهدة أسماء الجلال، التي تؤثر خوفاً مثل: شديد العقاب، و القهار، وشديد البطش، والمنتقم والضار... ونحوها، إذ ثاب إلى مشاهدتها اعتدل رجاؤه وخوفه، فاستقام حاله، ففي اعتدال الخوف والرجاء النجاة، وفي غلبة أحدهما على الآخر الهلاك. وأمَّا المؤمن المطيع، فإنه مأمور بالتوبة والرجوع من غلبة مشاهدة أسماء الجلال كالحسيب والجليل والعزيز والمهيمن، والرقيب والجبار، ونحوها. فإنها إذا غلبت مشاهدتها على المؤمن أثرت فيه خوفاً شديداً، ربّم أدّى إلى القنوط و اليأس، وهم من كبائر الذنوب، وإلى سوء الظن بالله لورنس وهي خصلة ليس فوقها من الشرّ شيء، بنصّ الحديث، كما نقل في أخبار الخائفين. فإذا تاب ورجع إلى مشاهدة أسماء الجمال واتساع الرحمة اعتدل خوفه ورجاؤه فيرجو كما يخاف، وفي اعتدال الأحوال النجاة من الأهوال. وليس ذلك إلاَّ في مشاهدة الحضرتين على السواء.

وأمَّا خاصة المحمديين فإنهم أمروا بالتوبة و الرجوع، من الوقوف مع اسم إلهي إلى اسم إلهي، فإن الوقوف مع اسم خاصّ، من حيث المعنى الذي دلَّ عليه ذلكم الاسم حجاب عن بقية الأسماء، والمطلوب التخلّق بجميع الأسماء التي دلَّ عليه الاسم «الله» فيتوب ويرجع من اسم إلى اسم فتكون توبته من الله إلى الله. فما يخرج عن الله كما قال قائلهم:

|

يكون معي ويدعوني إليه |

|

فاتركه وآتيه مجيباً |

كالطائر ينتقل في أغصان الشجرة وما خرج عن الشجرة، فيحسّ في كل غصن بأمر، ما أحسَّ به في الآخر، يجد في غصن نعومة وفي آخر خشونة و في آخر ليناً وحركة، وفي آخر يبساً وسكوناً، إلى غير ذلك ممّا تعطيه أغصان الشجرة. وهكذا يختلف ما تعطيه معاني الأسماء الإلهية من الأذواق الخاصة بكل اسم، وهي التوبة من حال ناقص إلى حال كامل.

وأمَّا خاصّة الخاصّة، فهم مأمورون بالتوبة من التوبة، فيشهدون أنه تعالى هو التائب بهم، فإن توبتهم من أفعالهم. وأفعالهم لله، ليس لهم منها شيء، والتوبة من جملة ذلك. قال العارف الكامل ابن العريف الصنهاجي:

|

قد تاب أقوام كثير وم |

تاب من التوبة إلاَّ أن |

وأمَّا توبة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة السلام فليست من ذنب ول من نقص، فإنهم الأكملون في أنفسهم، المكمّلون غيرهم. فلهذا نقول: التوبة لا تستلزم الذنب و المخالفة لأمر الله تعالى، كما أن المغفرة الواردة في الكتاب والسنة للأنبياء والرسل لا تستلزمه. فليست التوبة و المغفرة مخصوصتين بما سمّاه الشارع ذنباً، فقد يكونون ممَّا يراه التائب غير لائق بجلال مولاه بحسب مرتبة التائب ومقامه، ومرتبة علمه بجلال إلهه وعظمته، وحقارة العبودية وافتقارها ، وإن لم يكن ذلك الأمر ذنباً منهياً عنه، وأكمل الخلق علماً بهذا وقياماً بمقتضاه الأنبياء عليهم الصلاة و السلام ولهذا ترى الأنبياء عليهم الصلاة و السلام يتوبون ويستغفرون من أشياء هي عند الأولياء من أكبر القربات، فضلاً عن عامّة المؤمنين، وانظر إلى ذنوبهم التي يذكرونها عند طلب الخلائق منهم الشفاعة يوم القيامة تعرف هذا. فعلوّ مقامهم، وكمال علمهم بجلال الله اقتضى لهم ذلك، ولما رأوا ذلك ذنباً وتابو واستغفروا منه تركهم الحق تعالى على ذلك وقال لهم: غفرت لكم. والمغفرة على ضربين: ضرب هو الستر عن العقوبة، وضرب هو الستر عن الوقوع في الذنب، أو ما سمّاه ذنباً، وإن لم يكن عند الحق تعالى ذنباً، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَ لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَ تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً﴾[الفتح: 48/ 1- 2].

فالمغفرة ليست من ذنب، وإنما ذلك أنه (صلى الله عليه وسلم) كان مستعجلاً للفتح مستبطئاً للنصر، خوفاً على من آمن به من الفتنة لقلّتهم ولفاقتهم كما قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ﴾[يوسف: 12/110].

أي يئس الرسل ممّن كذبهم، أنه لا يؤمن، وظنوا أن أتباعهم لما تأخر النصر عنهم كذّبوهم، جاءهم نصرنا، فرأى (صلى الله عليه وسلم) أن الاستعجال والاستبطاء غير لائقين بمرتبة النبوّة التي هي عبودة محضة، لا يشوبها تدبير ولا اختيار مع الحق تعالى بوجه من الوجوه، فعدّ ما صدر منه ذنباً، فأخبره تعالى أنه فتح له فتحاً مبيناً ليغفر له ما تقدّم من ذنبه، وهو ما سمَّاه الرسول (صلى الله عليه وسلم) ذنباَ وليس بذنب شرعي، فهو غفر وستر للاستعجال والاستبطاء، فالفتح معلول للمغفرة، أي فتحنا لك لنغفر ونستر ما وقع فلا تهتم منه، بعد أن أخبرناك أننا غفرنا هلك «و ما تأخر» أي ليغفر لك ويسترك ويحجبك عن مثل ما سميته ذنباً، فلا يقع منك في المستقبل، إذ بعد الفتح لاستعجال ولا استبطاء، فهو غفران عن مثل ما سمّاه ذنباً لا لذنب فمغفرة م تقدّم غير مغفرة ما تأخر. وقوله تعالى: ﴿لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ﴾[التوبة: 9/ 117].

أما توبته على النّبي (صلى الله عليه وسلم) فهي معروفة ممّا تقدّم، وأمَّ توبته على المهاجرين والأنصار فلم تكن من ذنب ظاهر في هذه القصة، ولذا شركهم تعالى مع النبي (صلى الله عليه وسلم) في فعل التوبة، وإن اختلفت التوبتان في الماهيّة. ولهذا ما قال: تاب عليهم، ليتوبوا، كما قال في الثلاثة الذين خلفوا، إشارة إلى أنها توبة تكميل لا توبة ذنب. وتدبّر قوله: «لقد تاب». فإن فيه تنويهاً بقدرهم، وتعظيماً لشأنهم، وإخباراً بأنَّ عنايته تعالى بهم سابقة، وتوبته عليهم متقدّمة، وتوبتهم لاحقة، فتوبته عليهم سبقت ما عساه أن يكون منهم. وذلك أنهم ـ رضوان الله عليهم لما اتبعوه (صلى الله عليه وسلم) في ساعة العسرة، وهي غزوة تبوك، وكانت كما أخبر تعالى في ساعة العسرة كان الغزاة من الصحابة يتعقبون بعيراً، وجاعوا حتى اقتسموا تمرة تمرة. وعطشوا حتى نحروا الإبل وعصروا الكرش وشربوا م فيها. وكانت في حرّ شديد وقت شهوة الظلال، واستقبل (صلى الله عليه وسلم) عدوّ كثيراً، ومفازاً بعيداً، فحدثتهم أنفسهم بما يرضون به عنها، ويستعظمون فعلها، ويرون العمل لها، وأصل كل بلّية ومعصية الرضى عن النفس، فتداركهم الله تعالى وتاب عليهم من هذا الحديث النفسي، وأراهم منّة الله تعالى عليهم، وأشهدهم أن م حازوه من الفصل بنصرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والصبر معه في البأساء والضراء وحين البأس، وهو من فضله تعالى عليهم، ورحمته بهم، فيحق عليهم الحمد والشكر عوضاً عن طلب الأجر. فتوبته عليهم هي مما حدثتهم به أنفسهم من رؤية أفعالهم، إلى مشاهدة فعل الله تعالى بهم، وتفضّله عليهم، ثم زادهم منّة على منّة، وفضلاً على فضل، ثم تاب عليهم توبة أخرى، هي من صدور رؤية التوبة منهم ونسبتها إليهم، بأن أراهم أنه تعالى الفاعل القابل، كما أخبر أنَّه التّواب، وأنه يقبل التوبة من عباده؛ فتابوا من التوبة. فأشهدهم أولاً توحيد الفعل في التوبة الأولى، وأراهم توحيد الوصف في التوبة الثانية؛ وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم من الأنصار، ليس فيهم مهاجرون، وهم مرارة ابن الربيع، وهلال بن أمية، وكعب بن مالك (رضي الله عنه) فإنهم خلفوا عن الاعتذار بما اعتذر به المنافقون. فليس المراد أنهم خلفوا عن الغزو، وجمعهم تعالى مع النبيُّ والمهاجرين والأنصار في فعل التوبة، وهي قوله «لقد تاب الله» وإن كانت توبته تعالى على الثلاثة من ذنب ظاهر، وهو تخلّفهم عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليعلم أنه تعالى له بهم عناية سابقة، ومن سبقت له العناية لم تضره الجناية، لاسيما وقد حصل لهم بسبب التخلّف من الانكسار والذلّة ما أخبر به تعالى عنهم، ((ومعصية أورثت ذلاً وانكساراً، خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً)). ثم أخبر تعالى أنه تاب عليهم ليتوبوا، فتوبته عليهم سابقة توبتهم، فليست كتوبة من لم تتقدم توبة الحق على توبته، فإن هذا بين قبول وردّ وخوف ورجاء. فإمَّا أن تقبل، فيكون ممن قال فيهم تعالى:

﴿فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾[المائدة: 5/ 39].

أي يقبل توبته، وإمَّا أن تردّ، فيكون ممّن قال فيهم: ﴿لن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾[آل عمران: 3/90].

ففي الإخبار يتقدم توبته عليهم ليتوبوا، جبراً لقلوبهم المنكسرة من أجله تعالى، فإنه تعالى كما أخبر عند المنكسرة قلوبهم من أجله، والحق تعالى ـ تارة يجعل فعله سابقاً وفعل العبد مصلياً، كما في هذه الآية، وكما في قوله: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾[المائدة: 5/ 54].

إظهارًا لعناية بالعبد، وتارة يجعل فعل العبد سابقاً وفعله مصلياً، كم في قوله: ﴿فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾[المائدة:5/ 39].

وقوله: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾[البقرة: 2/ 40].﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾[البقرة: 2/ 152].

|

|