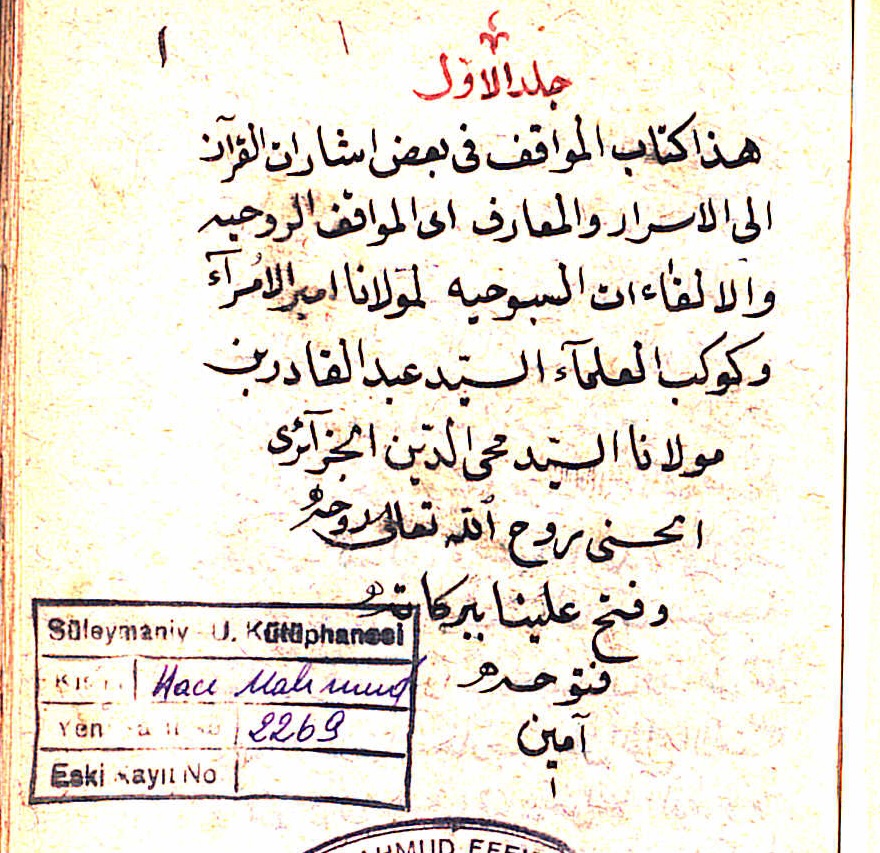

المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف

للأمير عبد القادر الحسني الجزائري

|

|

208. الموقف الثامن بعد المائتين

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾[إبراهيم: 14/ 4].

كل من حمل أمراً ليوصله إلى غيره فهو رسول لغة. فا لرسول في الآية من باب الإشارة أعم من الرسول الذي يُوحَى إليه بشرع مستقلّ وأحكام جديدة، كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد (صلى الله عليه وسلم) ومن الرسول الذي يوحى إليه بأتباع شريعة من قبله، ويبيّن له بالوحي، ماهو من تلك الشريعة، وخالفه الناس، وتركوه، وم ليس منها وأدخله الناس فيها، ويؤمر بدعاء الناس إلى تلك الشريعة و العمل بها، وإنْ كان يوحى إليه بأمور تخصه في نفسه لا يؤمر بالدعاء إليها، وهو في العرف: "النبي" كجميع أنبياء بني إسرائيل الذين بين موسى وعيسى (عليه السلام) فإنهم كلّهم متعبّدون بأحكام التوراة، مأمورون باتباعها والعمل بها والدعاء إليها، وليس واحد منهم بمستقل، وإن أدُّعِيَ أن واحداً منهم بدّل شيئاً من أحكام التوراة إلى عيسى (عليه السلام) فعليه البيّنة، ويسمون رسلاً "لغة" كما قال تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ﴾[يس: 36/ 13].

ونوح (صلى الله عليه وسلم) هو أوّل الرسل إلى أهل الأرض، كما في صحيح البخاري، في حديث الشفاعة، فالمكذبون رسل نوح، ومن الرسول الذي يلهم، وسميناه إلهاماً تأدباً، مع مقام النبوة، وإلاَّ فم يحصل للأولياء كذلك هو وحي، لكن من غير واسطة ملك مشهود، وبواسطة ملك غير مشهود، وهو الوارث المحمدّي، الذي يؤمر بدعوة الناس إلى معرفة الله تعالى وتوحيده التوحيد الذي جاءت به الرسل (عليه السلام) لا التوحيد العقلي، وإلى إتباع محمد (صلى الله عليه وسلم) في أقواله وأفعاله وأحواله، وهو المعني بقوله : ﴿ قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾[يوسف: 12/118].

أي التابع لي على طريق مخصوص، يدعو إلى الله على بصيرة، كدعائه (صلى الله عليه وسلم) لا يدعو الناس على عماية وجهل، فما أرسل الله تعالى رسولاً مستقلاً، أو نبياً أو وليّاً إلاَّ بلسان قومه، ولسان قومه هو استعدادهم الذي يفهمون عنه ما يكلّمهم به، إذ المقصود من الكلام والخطاب إفهام المخاطب، ولا يكون الفهم إلاَّ بالاستعداد، ولو خاطب أحداً منهم بغير لسانه الذي هو استعداده، ما فهم عنه ما يقول، وبطلت فائدة الخطاب. وأمَّا اللسان، الذي يكون سماعه بالأُذن فقط فغير كاف في المقصود من الخطاب وهو الفهم، ولذا قال تعالى: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَ يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ ﴾[فاطر35/14]].

وقال تعالى: ﴿ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾[الحاقة: 69/ 12].

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾[الأنعام: 6/37].

وقال تعالى: ﴿وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾[الأعراف: 7/179].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ﴾[الروم: 30/ 52].

وما كان صممهم من جهة آذانهم، وإنما كن صممهم من جهة استعدادهم وعدم قبولهم وفهمهم لما يدعوهم إليه.

وقوم كل رسول أنواع ثلاثة، عامّة، وخاصّة، وخاصّة الخاصة، فلو خاطب الرسول العامّة بلسان الخاصة، الذي هو غير لسانهم لأفسدهم ونفّرهم. ولو خاطب الخاصّة بلسان خاصّة الخاصة، الذي هو غير لسانهم لأفسدهم وأدخل عليهم ضرراً عظيماً وشراً كثيراً، إذ كل نوع لا يفهم إلاَّ الخطاب الذي يكون بلسانه، وهو استعداده، ول يفهم منه إلاَّ الفهم المقصود من الخطاب، وهذا على سبيل الفرض، وإلاَّ فلا يكلّم رسول أي رسول أحداً من قومه بغير لسانه أبداً، وإنما يكلّم كل واحد بلسانه الذي هو مستعد لفهمه وقبوله، إذ لا يرسل الله تعالى رسولاً إلاَّ بالعلم والحكمة. فإذا رأيت من يدعي الأمر الإلهي بدعوة الناس إلى الله وهو على غير م ذكرناه، فاعلم أنه كاذب أو ملبس عليه، فإن الحكيم العلمي يزرع كلّ بذر في الأرض القابلة لإنباته. فما كلُّ أرض تقبل كل بذر:

وهل ينبت الخطي إلاَّ وشيجه وتغرس إلاَّ في منابتها النخل

ولذا قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((إنا معشر الأنبياء، أمرن أن نكلم الناس على قدر عقولهم))

أي استعدادهم، وفي حديث آخر: ((ما كلّم أحد قوماً بحديث لم تبلغه عقولهم إلاَّ كان فتنة عليهم)).

وفي صحيح البخاري عن علي (عليه السلام): ((حدثوا الناس بما يفهمون ، أتحبون أن يكذّب الله ورسوله؟!))

فلسان العامة الذي يرسل به الرسول إليهم، فيكلّمهم به، فيفهمون عنه هو الأمر بالواجبات والنهي عن المحرمات، وماهو من هذا القبيل، ممّا تظهر الحكمة فيه لأكثر العقول العامية، ولسان الخاصة الذي يرسل به الرسول إليهم، فيكلمهم به، فيفهمون عنه، وهو ما تقدم، مع الأمر بتصفية الأعمال من الشوائب، كالعجب والرياء والسمعة، واجتناب المهلكات، كالحسد والبخل و الجبن، وطول الأمل وحبّ الدنيا، وتحلية القلب بالمنجيات كالصبر والرضى، وتقصير الأمل والسخاء ونحو ذلك، ولسان خاصة الخاصة، الذي يرسل به الرسول إليهم فيكلّمهم به هو ما تقدّم، مع كشف الحقائق الوجدانية لهم، على حسب مراتبهم في الاستعداد، فيبدي لهم من العلوم التي يجدها أهل الله تعالى بالوحي الإلهامي، من فوق طور العقل، أعني: أنه لا يصل إليها العقل بفطرته وآلاته، التي من عادته اقتناص العلوم بها، وإنما يدركها بالوهب المجرّد عن الآلات، لا أنه ل يدركها بوجه ولا حال، فإن المدرك لكل ما تطيقه القوة البشرية هو العقل، لكن إمَّ بآلات في مرتبته، وذلك للعقلاء وهم حكماء ومتكلمون وفقهاء، وإمَّا بالفيض والوهب في مرتبته، وذلك للرسل و الأنبياء والأولياء، فإنهم لا يأخذون علومهم من المحسوسات، ولا من النظر والقياسات، وإنما هو تنزل روحاني على قلب كياني.

"لِيُبَيَِّ لّهُمْ" أي ليظهر لهم، ماهو مستجنّ في صورهم وكامن فيهم من الاستعداد، وأنه لا يرقى أحد فوق استعداده، فما كان استعداده في مرتبة العامّة فقط فلا يمكن أن يرقى إلى مرتبة الخاصّة، ومن كان استعداده في مرتبة الخاصّة فقط فلا يمكن أن يرقى إلى مرتبة خاصة الخاصة، ولو استعان بأهل السموات والأرضين، وإن كان الإنسان يظن أنه مستعد لكلّ مرتبة من مراتب الكمال، فإذا جاءهم الرسول تبينّت لهم مراتبهم. وإن كان كل رسول يعلم مراتب الناس في الاستعداد كشفاً أو فراسة أو بما شاء الله، فيجب عليه مع هذا: أن لا يكاشف الناس بذلك صراحة، ولكن إن كان فبالإشارة ولسان الحال. ومن الورثة المحمديين المتحققين بوراثة قوله (صلى الله عليه وسلم): ((أعطيت جوامع الكلم)).

من يكلم الأنواع الثلاثة من قومه بالكلمة الواحدة في المجلس الواحد، يأخذ كلّ نوع استعداده من تلك الكلمة الواحدة.

﴿ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاءُ﴾[إبراهيم: 14/ 4].

أي بعد إرسال الرسول بلسان قومه وتبيينه لهم اختلافهم في الاستعداد ﴿ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاءُ﴾ أي يحيّر من يشاء، وليست الحيرة هنا بهذا المعنى إلاَّ للنوعين الأولين، فإنهم لا يهتدون ولا يعرفون ما أقعدهم عن مراتب الكمال، وم سبب نقصهم.

﴿ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾[إبراهيم: 14/ 4].

لذلك، ولا يشاء إلاَّ ما علم، وما علم إلاّ َما هو المعلوم عليه في مرتبة استعداده ومقتضى حقيقته.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ ا لمنيع أن تدرك وجوهه الخاصة في مخلوقاته، التي هي منشأ التفاوت والاختلاف في الاستعداد.

﴿الْحَكِيمُ﴾ فيما يعطي ويمنع، فإنه يضع كلّ شيء موضعه، الذي يستحقّه باستعداده.

|

|